¿Qué hacen con la sangre de las analíticas que nos sacan?: «Una vez finalizado el proceso, se destruyen»

EL BOTIQUÍN

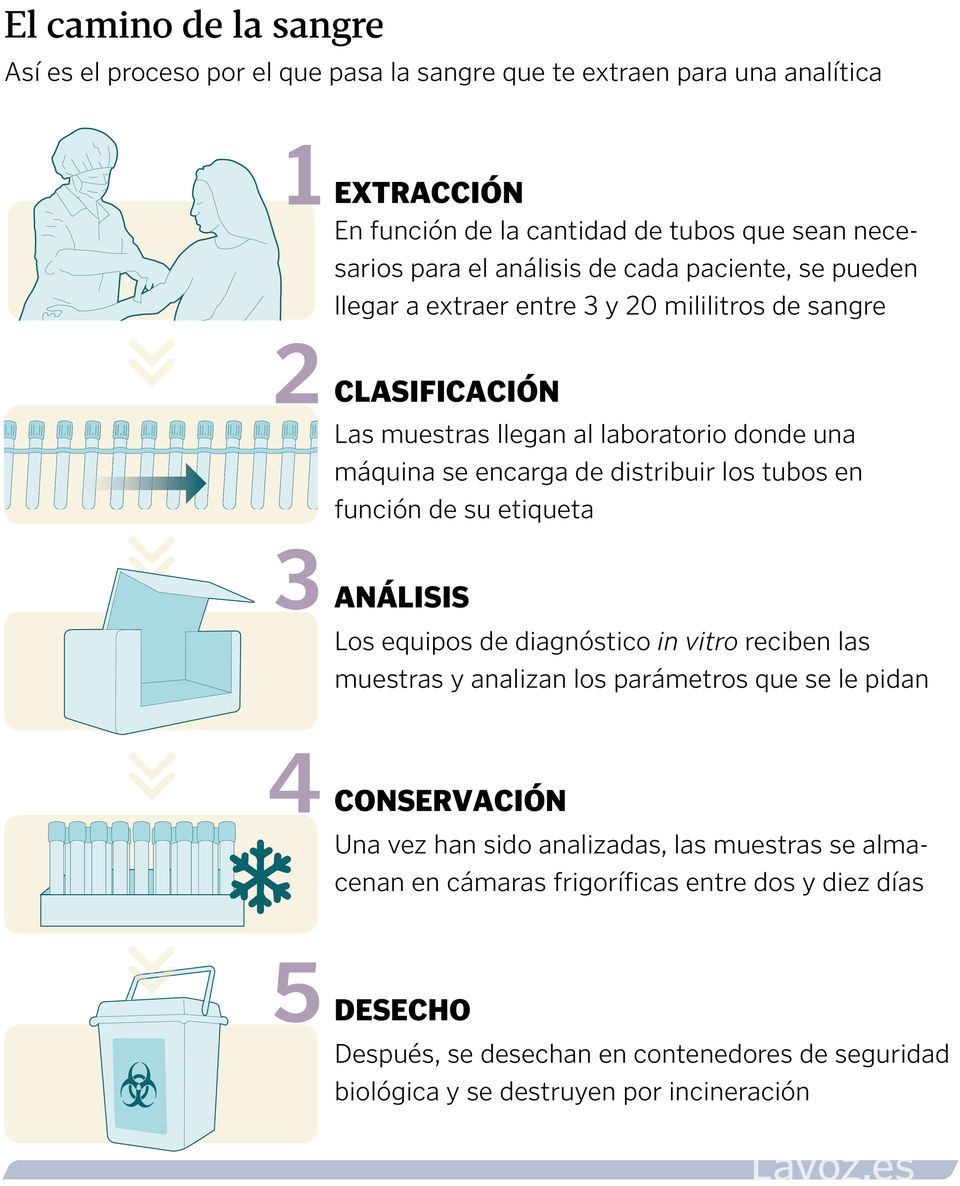

El largo camino que realizan las extracciones es algo desconocido para la población general, dos expertas explican que, una vez realizado el análisis, las muestras se almacenan durante un breve período de tiempo

01 may 2025 . Actualizado a las 08:23 h.Es el diario interno del cuerpo; una especie de registro de todo aquello que está correcto o incorrecto. Es la autopista de la vida y el líquido más sincero del organismo. La sangre y lo que desvela un análisis no miente y fotografía todo aquello que una lente no alcanza. Su análisis está presente en casi cualquier procedimiento de salud: «Es muy raro no contar con una analítica. Se recurre a ella tanto si hablamos de un trasplante de un órgano como para el diagnóstico de una infección», ejemplifica María del Mar Calvo, presidenta del Comité de Comunicación de Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (Semedlab) y especialista en Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

Lo dice con conocimiento de causa. En el laboratorio del centro compostelano, uno de los más grandes de España en un hospital público, reciben una media diaria de 3.500 analíticas al día, multiplicado por unos dos o tres tubos de cada paciente, que es lo que se suele extraer. Es el centro en esta área sanitaria y estudian cualquier análisis que allí se realice: desde un chequeo rutinario, hasta lo referente a la unidad de genética, de biología molecular o de fecundación in vitro.

Su implicación es transversal, pero silenciosa. «Somos la especialidad oculta, estamos agazapados». No se les ve porque son pocos los que se plantean qué pasa con la sangre desde que una aguja extrae entre 3 y 20 mililitros, hasta que días o semanas después, el médico de familia canta los resultados. La Voz de la Salud sigue el recorrido de tres de esos miles de tubos.

Proceso preanalítico: conocer el código de barras

El procedimiento empieza mucho antes del pinchazo. «Cuando se hace una extracción de sangre o de otros fluidos biológicos, esas muestras siguen un proceso preanalítico. Todo está protocolizado», cuenta la experta del CHUS. Este protocolo conlleva la identificación, la extracción, el transporte y la recepción en el laboratorio clínico. «Pasa por un procedimiento muy complejo porque es necesario garantizar la trazabilidad de la muestra, es decir, que no se pierda, ni se confunda, ni se deteriore», indica la miembro de la Semedlab.

En todos los pasos se involucra la informática y la tecnología; de lo contrario, sería imposible abarcar el manejo de muestras. Así, cuando un médico de cabecera solicita una analítica, rellena un formulario que previamente fue diseñado por el grupo de laboratorio. Un formulario que da lugar a lo que se conoce como perfiles diagnóstico o de seguimiento. «Cuando a ti te hacen un control de diabetes, no piden una prueba, sino un perfil», explica.

En concreto, destaca Calvo, cuentan con unos perfiles diseñados especialmente para medicina de familia. «Los controles de individuo sano o de un niño en pediatría no van encauzados de la misma manera que cuando hay un proceso patológico», detalla.

El código de barras —o código QR, en función del laboratorio— sirve para identificar al paciente conservando el anonimato, y permite que, cuando los equipos técnicos de análisis lo escanean, puedan saber a quién pertenece y conocer la trazabilidad completa.

El color de los tapones: del amarillo al rojo

El color de los tapones tiene mucho que decir. Actúa como una marca visible que da información fundamental a los profesionales del laboratorio. La intención es que identifiquen qué contiene en su interior: «Algunos tienen coagulantes, otros procoagulantes. Tienen sustancias que protegen o estabilizan lo que va a analizar», indica la presidenta del comité de comunicación de la Semedlab. También marca el orden de extracción «en función del aditivo que tenga para evitar una posible posterior contaminación», añade.

En un análisis de sangre rutinario, pueden extraerse entre dos y tres botes. ¿Qué mide cada uno? El tubo de color azul clarito contiene citrato, un anticoagulante. «Sirve para las pruebas de coagulación, que son muy importantes porque no solo nos sirven para ver la coagulación, sino que también se alteran en caso de enfermedad hepática», señala.

La extracción suele continuar con un tubo de color amarillo o rojo: «En el tubo amarillo hacemos la mayoría de las analíticas en suero, como la glucosa, la urea, la creatinina, las pruebas de perfil hepático, las transaminasas, las pruebas de perfil renal, los lípidos o el colesterol», menciona la experta en análisis.

A continuación, se paso al tubo de color malva, que contiene EDTA de calcio, otro anticoagulante. «Este aditivo impide que la sangre se coagule». El bote con este tono se suele destinar a los hemogramas y a aquellas pruebas en las que es necesario tener el hematíe —glóbulo rojo— sin coagular.

La extracción puede ir más allá y que la paleta cromática sea más amplia. En alguna ocasiones se utilizan tubos con tapones rojos, «que puede ser un tubo de suero normal o no contener ningún aditivo y emplearse para medir los niveles de fármacos»; o con tapones de un azul más intenso.

Tubos en un scalextric

Las muestras llegan al laboratorio y se depositan en una máquina que se encarga de repartirlas según la etiqueta. Se incorporan a una cinta mecánica que los distribuye en el equipo que le corresponde al análisis. El que, hasta el momento, funciona en el CHUS, tiene unos 52 metros lineales y se enganchan a él más de cuarenta equipos de diagnóstico in vitro. «Es como si fuese un scalextric porque los tubos van como cochecitos uno detrás de otro», detalla Calvo. Eso sí, pese a las facilidades que ofrece que el proceso esté automatizado, se sigue supervisando por personal del laboratorio.

«Mientras se hacen las analíticas, se van obteniendo los resultados que pertenecen a perfiles», precisa Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Si alguno de ellos entra dentro de lo que se define como patológico, el sistema es capaz de añadir otra prueba mediante las indicaciones que le da un algoritmo previamente establecido por el equipo.

Cuenta la doctora Arbona que, de forma general, lo que se suele hacer es que las muestras se introducen en grandes aparatos de preanalítica: «Estos determinan si tiene que ir al contador de células para ver si hay o no una anemia, o al de coagulación, o al de bioquímica, y los distribuyen», describe.

A partir de aquí, entran en los analizadores, «que son las grandes máquinas que hacen la glucosa, la creatinina olos enzimas hepáticos, por decir algunos». Estos aparatos tienen estipulados unos parámetros concretos para cada valor y validan, de forma automática, las pruebas que se ajustan, «aunque luego el médico correspondiente le dé el visto bueno».

Nada se pasa por alto. Si alguno está muy alterado, «suele saltar una alarma en función de la gravedad del posible resultado», detalla la hematóloga, con una visión general. Esto pasaría, por ejemplo, si hay una glucosa extremadamente elevada.

Ambas expertas consultadas coinciden al decir que en la gran mayoría de ocasiones las muestras se analizan el mismo día de extracción. Hay excepciones, si la prueba es muy infrecuente o compleja. En este caso no hay problema: «Tiene suficiente tiempo entre las 12 y 24 horas posteriores», indica la miembro de la SEHH. El tratamiento que recibe cada tubo depende de la prueba a realizar y del protocolo de cada laboratorio. Eso sí, se priorizan los compuestos que antes se deterioran y los de mayor urgencia.

¿Qué pasa con la sangre una vez ha sido analizada?

Una vez que la sangre ha sido analizada se almacena en cámaras frigoríficas. La intención no es otra que, en caso de que un resultado sea llamativo para el médico clínico, se pueda ganar tiempo y evitar que la persona tenga que pasar de nuevo por la extracción. «Cuando nos llegan los resultados, podemos pedir más pruebas o que estas se repitan sobre las mismas muestras», aclara la doctora Arbona. La experta del CHUS precisa que mientras que un tubo de hemograma puede conservarse dos días, es posible alargar las muestras de suero de una semana a diez días más.

El camino de la sangre termina en unos contenedores de seguridad biológica. «Una vez que están llenos se precintan y se destruyen, normalmente por incineración», indica Calvo. Un último paso que puede realizar el propio hospital o, lo que es más frecuente, una empresa externa. Y no, al contrario de lo que se podría creer, donarla es imposible porque este proceso altruista se realiza bajo unos estrictos controles de seguridad. Por un lado, «el donante tiene que tener unas características perfectamente conocidas con encuestas y analíticas», expone Calvo; y por otro, no se puede emplear la sangre para otro fin distinto del que se le informa a cada persona.