David Bueno, biólogo: «No tiene sentido que los niños estén seis horas en colegio y que en casa tengan que hacer tres horas de deberes»

SALUD MENTAL

El profesor y divulgador resalta la importancia de permitir el juego libre de los niños durante un período «generoso» al día

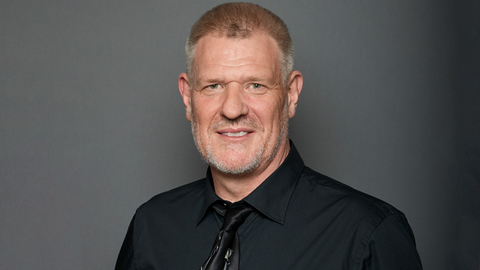

24 feb 2025 . Actualizado a las 11:48 h.El biólogo David Bueno ha logrado lo que nadie había hecho antes. Conquistar con la divulgación científica un terreno reservado históricamente a la narrativa. Lo ha hecho ganando el premio literario Josep Pla con un ensayo sobre neurociencia y educación. El arte de ser humanos (Destino, 2025) es otro billete para viajar por nuestro cerebro con el profesor del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona a los mandos. Un recorrido sobre cómo el arte ha sido el cooperador necesario para acabar por configurar cerebros únicos en la naturaleza. Un viaje sobre cómo la pintura, las artes escénicas, la filosofía o la música han moldeado la mente humana.

—En su libro habla del cerebro artístico, de la influencia, neurociencia mediante, de las artes plásticas, musicales o escénicas. Pero es que incluso considera hablar como un arte, ¿por qué?

—Hay tres cosas que todos los tipos de arte reúnen, y aquí incluyo desde la ciencia a la filosofía. Una es la flexibilidad, porque el arte te da múltiples opciones para interpretar una misma realidad; es creativa, porque te permite imaginar situaciones nuevas a partir de las que ya conoces; y promueve la capacidad de abstracción, porque puedes, a partir de situaciones generales, intuir cosas concretas o viceversa: a partir de elementos concretos, sacar leyes generales. Eso es precisamente lo que hace el habla. Es creativa porque ahora mismo estamos hablando, pero yo no tengo ningún guion escrito, mi cerebro está improvisando lo que estoy diciendo, encadenando palabras de una forma dinámica y flexible. Según lo que tú me digas, guiaré mi discurso hacia un sitio o hacia el otro. Y hay abstracción detrás. Las palabras representan objetos reales o imaginarios que no tenemos delante. Hablar es, de hecho, el origen de todas las artes.

—Su libro comienza con un repaso a cómo funciona nuestra memoria. Sobre la llamada memoria de trabajo, dice que tiene una duración máxima de veinte segundos y que solemos tener entre cuatro y siete pensamientos simultáneos. ¿Incluso en está época de crisis atencional que atravesamos con tanta pantalla?

—Para mantener varias cosas en la memoria de trabajo necesitamos poner atención consciente en aquello que estamos haciendo, pero es verdad que los distractores se han multiplicado exponencialmente. Antes, cuando yo estudiaba, solo tenía delante los apuntes. Con suerte, podía tener también un libro. Si un día tenía mucha suerte, conseguía sacar dos de la biblioteca. Eran, en total, tres elementos. Nada más. Ahora podemos tener cincuenta páginas abiertas en el navegador, que son cincuenta distractores diferentes, con una tecnología digital que absorbe muchísimo la atención, lo que provoca que muchas veces no seamos conscientes de todos estos ítems que están pasando por la memoria de trabajo. El cerebro los genera, pero al no ser conscientes de ellos, los perdemos sin ni siquiera darnos cuenta de que han estado ahí.

—Resulta inquietante saber que por nuestro cerebro circula constantemente información de la que no somos conscientes en absoluto.

—Sí. Está ese ejemplo clásico de cuando estamos intentando resolver una situación, puede ser escribiendo un artículo, y no conseguimos encontrar el matiz que le queremos dar, las palabras justas. Estamos más rato y más rato, y al final lo dejamos correr. Nos vamos a tomar un café y, cuando ya estamos por ahí, nos viene la idea. Y no estábamos pensando en ello. ¿Qué sucede? Simplemente, que nuestro cerebro es obediente; sigue pensando en lo que nosotros queríamos sin que fuésemos conscientes de ello. Muchas veces, cuando nos liberamos de esa presión, él solito encuentra la respuesta que estábamos buscando y nos la ofrece. Es ese flash que viene súbitamente y que provoca que, de repente, sepamos cómo hacerlo.

—En su libro dice que las microdosis de estrés pueden ser beneficiosas para la memoria.

—Sí. El estrés, siempre que sea puntual y, como máximo, moderado, puede ser estimulante. Hay dos tipos de estrés: el puntual y el crónico, que siempre es tóxico y perjudicial. Pero ese estrés puntual implica una descarga de adrenalina, que es una neurohormona que nos activa. Si estamos estudiando o haciendo cualquier trabajo, ese pico de estrés nos activa, llevándonos un poco más allá. Pero si el estrés se mantiene, pasamos a producir otra neurohormona llamada cortisol, que es la que tiene efectos tóxicos. La que nos hace sentir incómodos, la que incluso disminuye nuestra atención, porque hace que nos focalicemos en esa posible amenaza que nuestro cerebro cree percibir.

—Pongamos un ejemplo de estrés puntual. No sé, imagino estar estudiando y que se derrama un vaso de agua y haya que apurarse para secar los apuntes. ¿Algo de este tipo beneficiaría a mi memoria?

—Sí. Muchas veces recordamos mejor las situaciones que se producen alrededor de escenarios de estrés puntuales que aquellas que se producen sin ningún ningún tipo de activación específica. Eso es algo que los docentes hacemos de forma instintiva, porque nos damos cuenta de que funciona. Cuando dices algo que es especialmente relevante para los estudiantes, subes el tono de voz, das una palmada o te levantas encima de la silla. Los alumnos se preguntan qué es lo que va a decir el profesor ahora, se produce un pico de estrés, y sueltas lo que es relevante para después rebajar ese estrés. Es algo que en educación, de forma instintiva, cualquier buen maestro usa.

—Habla también de ese fenómeno que produce nuestro cerebro en nuestra boca, que hace que cuando estamos pensando en algo lo articulemos con los labios, aunque no produzcamos sonido. ¿Por qué pasa esto?

—Porque toda la zona lingüística de nuestro cerebro está conectada con los músculos de nuestra cara, de nuestra boca, de nuestras cuerdas vocales. Es verdad que podemos pensar en sensaciones, en emociones, en sonidos, pero un pensamiento completo se estructura alrededor de las palabras. Esta zona lingüística de nuestro cerebro está en unas áreas llamadas área de Broca y área de Wernicke, ubicadas en las zonas de control motor de nuestro cuello. Si estamos muy metidos en lo que estamos pensando, no podemos inhibir esta conexión y la boca se mueve. No hay sonidos, pero se mueve. De hecho, hay algunos estudios que dicen que las personas que mueven más la boca al pensar son más creativas. Al estar tan metidas en un pensamiento, no inhiben esa señal.

—A veces pensar en alto ayuda a realizar mejor ciertas tareas, pienso por ejemplo en hacer cuentas en alto.

—Según lo que estemos haciendo, es así. Porque vamos a estar implicando más sentidos en nuestro aprendizaje. Todo lo que aprendemos nos llega a través de los órganos de los sentidos. Si solo usamos la vista, activaremos una única parte de nuestro cerebro; si además esas cuentas las hacemos en voz alta, vamos a activar también zonas del oído. Nuestro cerebro se pone a trabajar de manera más global y eso favorece los aprendizajes más eficientes, porque ocupan más zonas neuronales.

—De forma deliberada, en su libro evita entrar a valorar qué papel juegan los deberes en nuestra educación cerebral, si son útiles o si es el modelo óptimo para aprender. ¿Y si le pido que se moje?

—Me salgo por la tangente porque es un tema discutido. Yo no soy antideberes. Muchas veces llevarte una pequeña tarea para hacer en casa permite que tu cerebro se active de nuevo y refuerce lo que has hecho dentro del centro educativo. Lo que no tiene ningún sentido es que se pasen seis horas en el centro educativo y después, en casa, tengan que hacer otras tres horas de deberes. Porque eso más que es una jornada laboral. Los adultos nos quejamos cuando hacemos más horas de las que nos tocan, pues hacer lo mismo con los niños no tienen ningún sentido. Además, los niños y niñas tienen que jugar. Tienen que dedicar cada día un rato generoso al juego libre. Si les cargamos con deberes o actividades escolares a costa de este juego libre, que es abstracto, creativo y flexible, por lo que se infiere perfectamente en el concepto de artes, estamos mutilando su capacidad de progresar.

—Sin embargo, la manera de jugar ha cambiado bastante. No quiero ponerme nostálgico ni insinuar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero...

—Sin duda. El juego es una adquisición de experiencias de forma lúdica, y cuantos más sentidos estén involucrados, más va a repercutir favorablemente en el futuro. El juego clásico, el salir a jugar a la calle, en el campo o en casa; con cualquier objeto, ya sean palos, piedras o piñas; embarrarte cuando llueve o mojarte cuando llovizna, son partes del propio juego que activan muchos sentidos diferentes. Tienes la vista, el tacto, el olfato, el oído. Pero la tecnología digital solo implica a dos sentidos: la vista y el oído. No hay movimiento, que es un sentido más, interpretado por nuestro cerebro a través de la propiocepción. Estos juegos no son tan enriquecedores para la plasticidad de nuestro cerebro como el juego tradicional. Además, en ese juego tradicional, hay una tendencia a tratar de evitar cualquier mínimo riesgo que puedan correr los niños y niñas cuando juegan. Pero es que deben arañarse de vez en cuando jugando para descubrir que en la vida hay situaciones de cierto riesgo, que aprendan a gestionar esos impulsos de estrés cuando se produce ese riesgo. Si no, cuando llegan a la adolescencia y esto es algo que se está viendo en hospitales de psicología infantil, no sabrán valorar sus propios riesgos. Por ejemplo, ante cualquier situación que les resulte emocionalmente dolorosa o frustrante no saben cómo reaccionar y se hunden.

—Habla también del poder de las metáforas en nuestro cerebro. De cómo una metáfora puede activar las mismas zonas que se ponen en marcha cuando probamos una fruta podrida.

—Es el gran poder de las metáforas en nuestro lenguaje, que también la tecnología digital nos está limitando. Porque los textos son cada vez más cortos y no podemos hacer metáforas, se precisan mensajes directos. Pero es que una metáfora activa en nuestro cerebro zonas que el lenguaje oral sencillo, por sí mismo, no activaría. Y eso lo que hace es enriquecer la percepción de aquello que nos estamos contando. Una fruta podrida activa en nuestro cerebro sensaciones de asco, pero es que el asco moral también se gestiona desde la misma zona. Por eso reaccionamos cerebralmente de manera similar ante el sabor a podrido y al escuchar que en determinado país todavía existe la esclavitud infantil. Eso nos permite enriquecer nuestra capacidad de sentir aversión ante situaciones moralmente rechazables.

—Es sorprendente esta capacidad de nuestro cerebro de lograr obtener un mismo fin a través de diferentes caminos, también cómo logramos acceder a ciertos recuerdos a través de la música. O ver cómo algunos enfermos de alzhéimer logran un momento de lucidez a través de cierta canción.

—Esto es brutal. Resulta que la música siempre activa las zonas emocionales de nuestro cerebro y recordamos mejor las cosas que nos emocionan. Esta zona de nuestro cerebro es la amígdala, justo al lado del hipocampo, la zona encargada de gestionar nuestra memoria. Como la música siempre activa las emociones, están siempre favoreciendo las cosas que aprendemos. Y esto es algo a lo que, en la educación, no le estamos sacando el potencial que tiene. No se trata de estar siempre escuchando música, porque eso sería muy colapsante, pero poner a veces unas notas musicales ante un aprendizaje complejo puede ayudar a asimilarlos mejor.

—También entiendo que no es lo mismo el nivel de memoria que genera la canción que sonaba el día de tu boda como que te pongan una música con calzador para que recuerdes cómo hacer integrales y derivadas.

—No se da de la misma manera, pero sí lo facilitará un poco más. Pero tendrá que ser una música que te produzca sensaciones positivas o agradables. Si es un estilo musical que no te va para nada, lo recordarás, con cierto disgusto, pero también te ayudará.

—También resulta fascinante el hecho de que aprender a leer cambie nuestro cerebro para siempre.

—Sí, porque nuestro cerebro ha integrado esos símbolos con un sonido. La parte de la abstracción de la lectoescritura es esto. Las letras, por sí mismas, no van asociadas a un sonido o a otro. En cada idioma se asocia ese símbolo a un sonido, que pueden ser parecidos entre sí, pero también muy diferentes. El cerebro hace una asociación directa y, cuando vemos esa letra, dentro de nuestro cerebro estamos reproduciendo el sonido asociado a esa letra. Y como reproducimos un sonido que va asociado al habla, estamos viendo el significado que hay detrás de esas palabras. Ya no vemos palitos negros, sino, literalmente, objetos.

—¿Sería nuestro cerebro distinto sin arte?, ¿o directamente no seria?

—Es que no seríamos humanos. Yo termino el libro diciendo que tal vez deberíamos llamarnos Homo artisticus en vez de Homo sapiens, pero es que desde el punto de vista de este ensayo, sapiens significa «el que sabe». Pero es hay muchos animales que saben cosas de su entorno. Sin ir más lejos, todos los primates conocen cosas de su entorno, también son sapiens hasta cierto punto. Pero no hay ninguno que haya generado arte, eso es lo que nos hace distintos a todo el resto de animales. Sin arte, no seríamos humanos. Primates, sí; pero no humanos.