El efecto Ricitos de Oro, una clave para medir el efecto de las pantallas: «Algunos empiezan a apuntar a que este es el punto óptimo»

SALUD MENTAL

A la espera de las próximas ediciones de los manuales diagnósticos en salud mental, actualmente no existen criterios que definan que podamos ser «adictos» al móvil como etiqueta clínica, pese al aumento de la prevalencia de problemas relacionados a su uso

15 sep 2025 . Actualizado a las 11:27 h.Mayo del 2013 y mayo del 2019. Doce y seis años, respectivamente, han pasado desde que el DSM-5 y el CIE-11 vieron la luz. El primero, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, es la última edición —aunque actualizado en el 2022— del manual de referencia de la especialidad a la hora de establecer criterios diagnósticos de trastornos mentales . Por su parte, el CIE-11 es la guía que la OMS aprueba en asamblea y el atlas más reciente del que se dispone para establecer qué es y qué no es una enfermedad. Ni uno ni otro hacen referencia a las pantallas directamente. Solo una entidad las ronda. El Código Internacional de Enfermedades (siglas de CIE) sí reconoce el llamado «trastorno por uso de videojuegos». Y ya. La adicción a las pantallas no existe. Nadie es «adicto al móvil» a día de hoy, tampoco a las redes, internet o sucedáneos. Un hoy que, por ser precisos, se remonta a años atrás. Obviar esto sería como ignorar los casi 9.500 millones de dólares que TikTok obtuvo de beneficio hace un par de ejercicios.

Ese es el actual perímetro diagnóstico trazado en salud mental con respecto a las pantallas, por mucho que, quizás usted mismo, pueda detectar conductas no del todo funcionales en la relación con su dispositivo. ¿Quién no se ha lamentado por ser bombardeado a wasaps para, inmediatamente, proceder a contestarlos?, ¿en qué salón el doomscrolling no se ha comido el terreno que antes ocupaba una conversación? A partir de aquí, un mar de incógnitas. ¿Son por tanto inocuas?, ¿no son patológicas por el mero hecho de que la tecnología avanza a una velocidad que la ciencia es incapaz de alcanzar para generar una masa crítica?, ¿son causa, consecuencia o atrezo?; la punta de iceberg de algo mucho más profundo. El limbo es real, pero al debate, de momento, le faltan hechos probados.

Tampoco hay, claro, una analítica que diga que, biológicamente, alguien se está pasando en su dosis de 5G. «Pero eso pasa con todas las enfermedades mentales. Puede haber algunos biomarcadores, pero el criterio es clínico», matiza, antes de nada, Lourdes Sánchez, psicóloga y directora de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Carballo. Cuando se le habla de móviles, amplía el foco: «No son solo las pantallas, sino todas las adiciones comportamentales: al sexo, a las compras o al juego». Esta última, la única contemplada en el DSM bajo el epígrafe de ‘juego patológico’.

Comportamental quiere decir que no hay de por medio una sustancia, llámese cocaína o alcohol, a quien cargarle el muerto haciéndonos más fácil la comprensión del problema. Y que, ya de paso, aparezca en los manuales. Aunque sobre esto último, Sánchez opina que no deben ser el todo. «Es cierto que en eso se han quedado obsoletos. Pero aunque esto implique limitaciones en la práctica clínica, estos manuales son sobre todo útiles porque nos sirven para hablar entre los profesionales, para hacer investigación y, finalmente, planificar estrategias. Pero es verdad: lo que no aparece, no se hace visible. Y si no es visible, no tenemos herramientas para dar soluciones adecuadas», reconoce.

Juan Carlos Permuy y Belén Montesa, ambos psicólogos, miembros del colegio gallego (COPG), están acostumbrados a trabajar con pacientes que muestran un uso abusivo de dispositivos. Según cuentan, no echan de menos que los psiquiatras americanos o la OMS se ponga a redactar nuevos manuales. «Honestamente, no», dicen al unísono. «No necesitamos un manual. Porque si detrás de una sintomatología se observa una conducta o un sufrimiento subjetivo, porque un buen clínico trabaja caso a caso y no con un manual al lado haciendo un check para ver qué síntoma está y cuál no para, en base a eso, establecer un diagnóstico. No va de eso. Va de entender que detrás de las conductas se esconde un sufrimiento que no se le pueden poner palabras. Y el síntoma puede ser un uso compulsivo de estas pantallas», opina Montesa.

Vivir en fase cuatro

Todos llevamos en nuestro bolsillos una tecnología que hace un par de décadas sonaría a ficción. La tecnología nos ha ultraconectado de la noche a la mañana, un cambio que nos ha cogido a todos sin manual de instrucciones. Asistimos a un «a ver qué pasa», como cuando los fármacos acceden en su desarrollo a la fase cuatro de los ensayos, esa que llaman de farmacoviliancia. Estamos, siguiendo esta linde, en tecnovigilancia.

Si la relación con las pantallas ya es complicada en el mundo adulto, la controversia se eleva varias potencias cuando entran en la ecuación los menores. Hay voces que defienden que no existe ningún beneficio en que un joven acceda a un smartphone hasta que cumpla los dieciséis, empujando para que surja una legislación prohibicionista, como un carné de conducir digital. Una de las más combativas es la de Francisco Villar, psicólogo infantil y juvenil en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, también autor del libro que lleva por título el poco aséptico Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos (Herder, 2023).

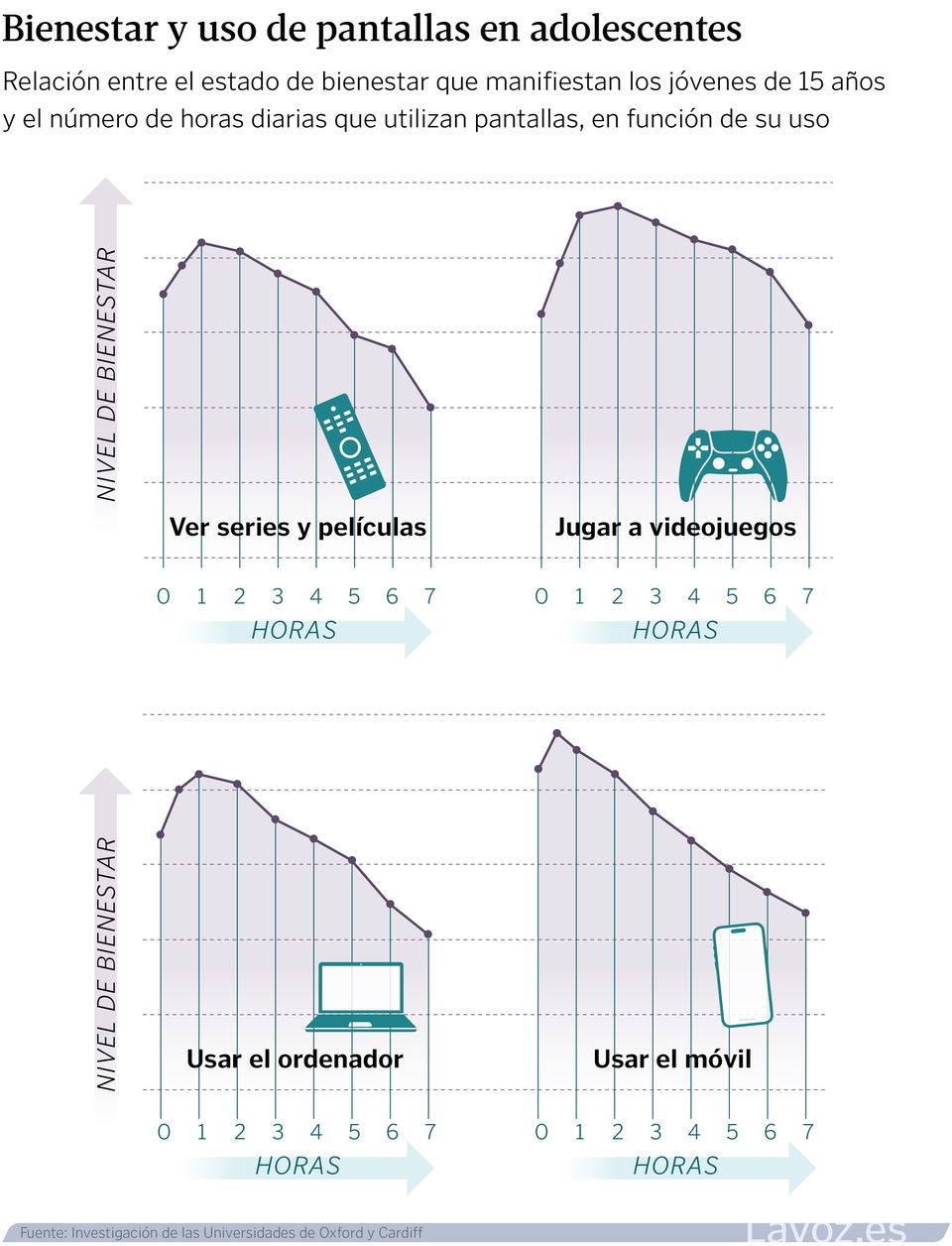

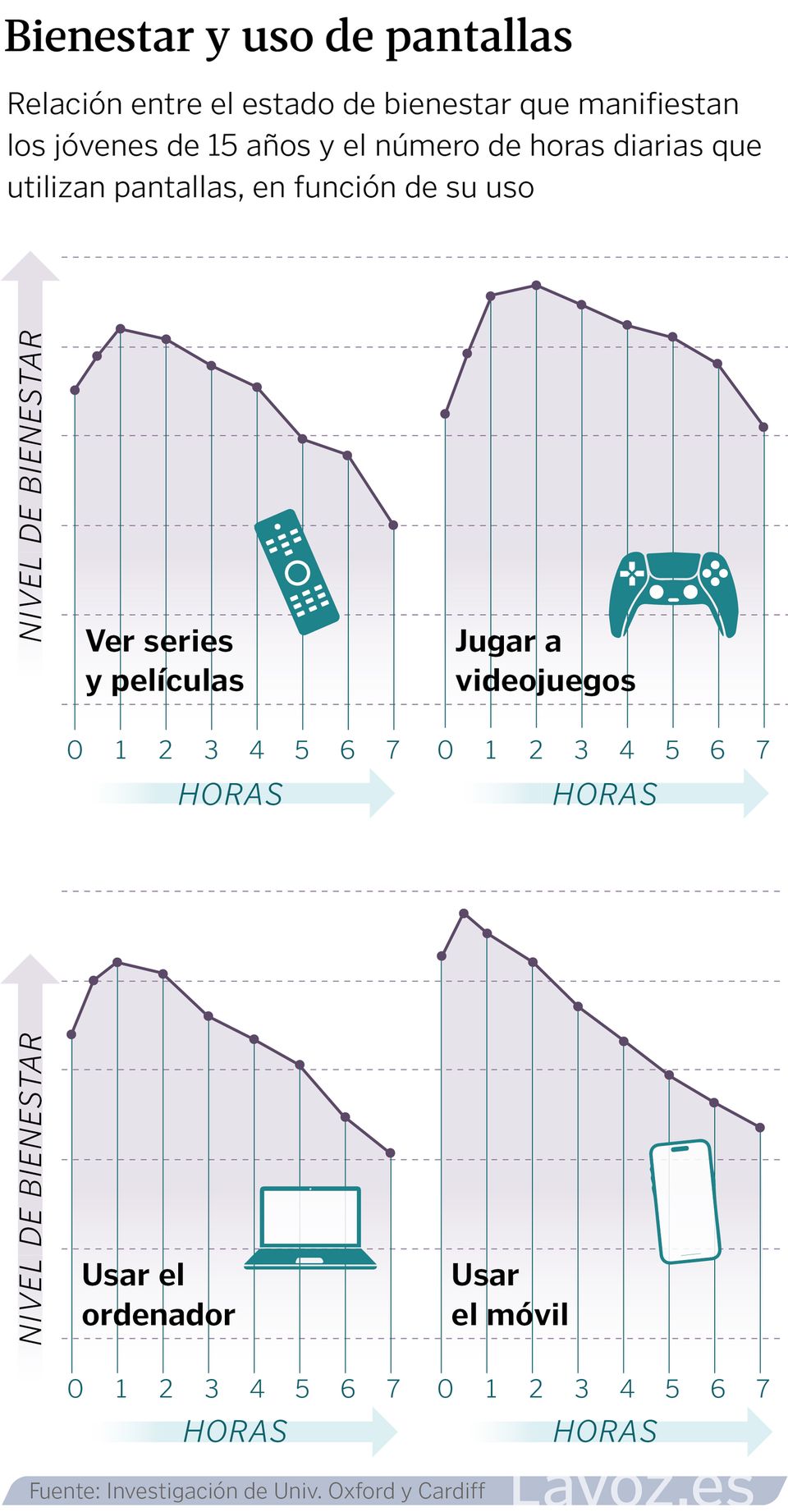

«En esto, no me mojo, creo que hay argumentos que pueden encajar tanto a favor como en contra. Sí sigo con atención diversos estudios que ya hablan del efecto Goldilocks, cuya traducción sería el ‘‘efecto Ricitos de Oro’’», quien habla es el psiquiatra Daniel Ilzarbe, psiquiatra infanto-juvenil especializado en adicciones. «Si recuerdas el cuento, la niña iba a la casa de los osos y se encuentra con vasos, mesas o camas de distintos tamaños. Ricitos va probando hasta que se queda con el vaso, la silla o la cama que le viene bien. Diversos estudios que han tratado de analizar datos de pantallas desde esta óptica, ¿qué pasa si se hace un uso razonable, supervisado y consentido? Algunos empiezan a apuntar a que este es el punto óptimo». Un fenómeno que viene a decir que en el centro está la virtud.

La mirada importa

En salud, también hay cuartel y trinchera. Los académicos, redactan manuales, «¿dónde está la frontera entre el uso, el abuso y la dependencia?»; a los segundos, les toca moverse rápido. «En realidad, en la práctica clínica hablamos de trastorno por uso de sustancias o adicción comportamental, sin diferenciar mucho entre abuso y dependencia», asegura Lourdes Sánchez.

Cree que la clave para entender el problema pasa por entender la visión Z, que es del siglo XXI, no del XX. Y toca adentrarse en su perspectiva si se quiere sortear la brecha. «Ellos han nacido en la sexta ola tecnológica, en la digital, el problema no es tanto que usen las tecnologías, sino qué función cumple para ellos ese uso. No es lo mismo que sea un uso recreativo, puntual, a que lo hagan para evitar el malestar emocional. Si a un niño de siete años, porque se pone a llorar o está aburrido, se le deja el móvil para que no se ponga pesado, se le está enseñando a regularse a través de la tecnología. Y cuando necesite herramientas de regulación emocional adaptativas, no las va a tener». Dicho esto, la psicóloga se muestra molesta con que todos los golpes vayan siempre directos al hígado de la crianza. «Porque es muy fácil responsabilizar a los padres. Aquí se tiene que implicar toda la sociedad. Hay que legislar y limitar el uso. Hace un montón de años tampoco se legislaba en los menores el consumo de tabaco, y ahora se vería una aberración no hacerlo. Tiene que haber un consenso social. En los colegios y que todo el mundo empiece a ver el problema, que hasta hace poco no era visible, y que los adultos muchas veces no ven en sí mismos». A la lista de deseos añade más recursos para la salud mental, que no anda sobrada.

Los consejos para introducir en menores los dispositivos con pantallas

El pasado mes de diciembre, la Asociación Española de Pediatría (AEP) actualizó sus recomendaciones sobre el uso de pantallas durante la infancia y la adolescencia en base a los últimos datos científicos recabados.

1. De cero a seis años, el primer escalón.

La AEP aumentó la edad libre de pantallas en sus nuevas recomendaciones. Si antes no se contemplaban pantallas hasta los dos años, desde diciembre se ha subido esa edad hasta los seis. Se considera que en este intervalo no existe un tiempo seguro de uso de pantallas.

2. De siete a doce años, un uso controlado para introducirlos

Una vez alcanzados los siete años, la AEP recomienda no superar la hora de uso, tiempo en el que se incluye también el destinado para el uso escolar. Si se decide permitir uso, debe ser supervisado y limitado. Resaltan como indispensable, comenzar a marcar límites.

3- De trece a los dieciséis, la fase más compleja

Es en esta franja de edad cuando los adolescentes aumentan la presión sobre sus padres para obtener un dispositivo con acceso a internet. La AEP recomienda aquí limitar el tiempo disponible a menos de dos horas, retrasar en la medida de lo posible la edad a la que acaben accediendo a un smartphone e instalar herramientas de control parental.

En cualquier caso, algo parece estar moviéndose también entre los propios jóvenes, ya que Belén Montesa y Juan Carlos Permuy ya detectan en consulta casos de adolescentes que se autorregulan haciendo «limpieza» de sus redes o estableciendo períodos de desconexión durante las temporadas de exámenes.