Miyazaki entona en San Sebastián su posible adiós al cine con la naíf película «El chico y la garza»

CULTURA

El genio de la animación recibió el premio Donostia vía telemática desde Japón

23 sep 2023 . Actualizado a las 10:17 h.Las fanfarrias —o los incomprensibles tambores de guerra— despertados por el estreno también en la jornada inaugural de este 71.º Festival de Cine de San Sebastián de la sólida y tan necesaria No me llame Ternera, de Jordi Évole, quitaron algo de foco a la película de apertura de la cita donostiarra. Y eso que se trataba del mejor arranque que se recuerde en Donostia. Nada menos que de El chico y la garza, la que muy bien puede ser la última obra del maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki. Eso sumado a todo el misterio que rodeó la producción del filme, en principio previsto su estreno para Cannes. Y finalmente expuesto hace una semana en Toronto y ahora en San Sebastián.

Ya había anunciado el equipo del certamen que se trataba de una de las aperturas que más ilusión les había despertado. Y es artísticamente del todo entendible. Yo comprendo que para aquellos que ven sus emociones sublimadas por el género de los dibujos animados, Miyazaki y los estudios Ghibli sean el nirvana. Y ahí están, en la cima, con premios en los más elevados festivales internacionales y taquillas sensacionales en nuestros cines, impropias de algo tan delicado.

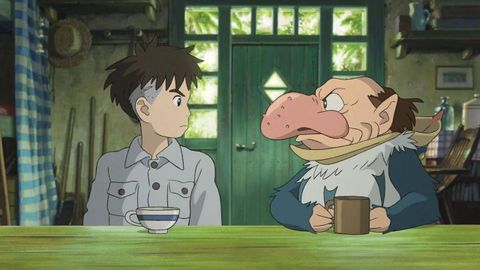

Como nunca ha sido mi caso el de enternecerme o interesarme por este universo y dado que poseo para este tipo de arte de la animación la sensibilidad de una ostra, veo El niño y la garza con tranquilidad. Y no me da pereza. Reconozco, cómo no, la belleza en estado puro que este ya legendario cineasta japonés imprime al diseño de su cosmogonía dibujada. Luego es una cosa muy diferente que se me pida encontrar fascinante la aventura de un niño que ha perdido a su madre en plena Segunda Guerra Mundial y que se va internando en una serie de mundos paralelos donde moran aves de diverso pelaje. Unos avestruces que en realidad son gnomos, unos estorninos tragones o algo así. Según vas cambiando de pantalla, estos animales pueden parecer homenajear en su violencia a Los pájaros hitchcockianos o al gomoso Calimero.

Con tantos saltos de realidad en realidad —o de fantasía en delirio— confieso que me voy perdiendo bastante. No llega el desconcierto —eso es un top insuperable— a aquella aberración oscarizada este año llamada Todo a la vez en todas partes, pero es verdad que el crío baila demasiado de bote en bote. Y ya no sabes si busca a su madre —reminiscencias de Marco—, a su madrastra, a su hermana o a todas a la vez en una mística fusión o confusión oriental. Aparece también una especie de gallo hitleriano extranjero con sus huestes, que a Miyazaki siempre le ha gustado dejar fuera de campo que muchas veces sus personajes son soldados de Hiro-Hito y sus andanzas de sangre en Asia. Por supuesto, nunca nada de esto será materia del maravilloso mundo Ghibli.

En todo caso, la duración es mesurada. Y antes de que empiece a resultar molesta tanta belleza la función concluye. No por esta película sino por toda su carrera se había anunciado un premio Donostia a Miyazaki. Y se ha tratado de una entrega virtual porque el señor tiene 81 años y parece que no se encuentra en condiciones —o con muchas ganas— de viajar. Y me surge un punto de indignación. Oigan, los Donostia hay que sudarlos.

Todos guardamos recuerdo imborrable de aquel advenimiento o viacrucis laico de Bette Davis, que llegó para recoger su premio con un año más que Miyazaki —pero con un mal que le aseguraba los días contados— y de cómo se manejó en su silla de ruedas dominando una sala de prensa atestada y tirando de ironía y de savoir faire. Ya es sabido que, en ese septiembre de 1989, Bette Davis empeoró fatalmente durante su estancia en San Sebastián. La historia oficial cuenta que murió a los seis días, cerca de París, en el Hospital Americano de Neuilly sur-Seine. Alguna leyenda se atreve a apuntar que llegó a fallecer en La Concha. Y que un coche tintado trasladó sus restos a la Ciudad de la Luz.

Hoy ya nada es como antes. No hay una meritocracia de la muerte en escena. A un japonés que dibuja primorosamente le conceden el mayor honor del festival. Y lo vemos por cámara web, agradeciendo desde su casa, mientras sigue imaginando pantallas con un animalario tan pinturero como el de El chico y la garza.