La epidemia de cólera entró por Vigo en 1833. Un vigués, Fernando Conde, fue el primero de un millón de muertos

26 may 2013 . Actualizado a las 06:00 h.U n ciudadano vigués, Fernando Conde, pasó a la historia en 1833. Para su desgracia. Este vecino de O Areal fue la primera persona en España que enfermó en una de las epidemias más devastadoras de la historia de la Humanidad. Conde abrió la lista de más de 300.000 víctimas que se cobró la primera oleada colérica. A lo largo del siglo XIX casi un millón de españoles morirían por una bacteria que llegó al puerto vigués como un pasajero más.

Está certificado que la epidemia entró por Vigo. Pero hay dos teorías. La primera afirma que llegó al Areal en un barco de repatriados de la Guerra Civil lusa. La segunda, señala que fue en el buque Isabel La Católica, que arribó en enero con tres tripulantes enfermos de fuertes diarreas. Lo cierto, sin embargo, es que el bacilo vibrio cholerae llegó para quedarse.

Tras la extraña muerte de Fernando Conde, el cólera se extendió con rapidez. A los pocos días, ya había enfermos en Redondela, Tui, Pontevedra y casi todos los pueblos de la provincia. Se restringieron los movimientos de población en Galicia, se adoptaron medidas profilácticas y se aisló a los contagiados. Pero el bacilo era imparable. Tres meses más tarde, en la primavera de 1833, ya estaba en Madrid, provocando una hecatombe. Mientras la epidemia avanzaba desde Vigo, se abrieron otros frentes en meses sucesivos. Buques con enfermos empezaron a llegar a Cataluña y Andalucía. En 1834 había 1.394 poblaciones afectadas.

La devastación del cólera morbo asiático no fue, sin embargo, una sorpresa. Las autoridades lo esperaban. Sabían que el desastre era solo cuestión de tiempo. El primer brote había surgido en la India en 1817. Y, en años sucesivos, se había ido extendiendo por el mundo, hasta que llegó a Inglaterra, en 1832. Así que todos sabían que, antes o después, la epidemia llegaría. Cualquier gran puerto, como el de Vigo, con un intenso comercio internacional, podría ser la puerta de entrada. Y así ocurrió en O Areal en enero de 1833.

La enfermedad provocaba muertes fulminantes por deshidratación tras terribles diarreas. Y desató una auténtica histeria, con las autoridades desbordadas por los acontecimientos. La vida económica quedó paralizada en muchas zonas. Se establecieron los llamados cordones sanitarios para aislar enfermos o barrios enteros de las ciudades.

Hasta medio siglo más tarde, en 1884, no se supo que la enfermedad la provocaba un bacilo, que fue bautizado como vibrio cholerae por su descubridor, Robert Koch, el mismo que identificó la tuberculosis.

Así que la lucha contra la epidemia fue un despropósito durante décadas. Los enfermos eran sangrados, lo que aceleraba su muerte por deshidratación. Los médicos, que seguían la «teoría miasmática», aplicaban también lavativas. Se administraba a los pacientes quinina, benceno y alcanfor. No faltaban ensalmadores, que decían curar la enfermedad con extraños ritos y oraciones. Y la picaresca vendía aguachirle como remedios milagrosos.

La epidemia que llegó desde Vigo provocó además un auténtico estallido social. Las clases más pobres fueron las más afectadas. Y llegaron a formarse auténticos guetos en las ciudades, para impedir que propagasen una enfermedad que, a través de las heces, infectaba las aguas y, con ellas, se extendía a gran velocidad.

Hubo motines en varias poblaciones. En Madrid, está documentado el asesinato por linchamiento de sacerdotes, a los que se llegó a acusar de provocar la enfermedad. Se sospechó de los aguadores, de los boticarios, de los soldados, de los marineros... Y en el nuevo brote de 1865 algunas ciudades quedaron casi vacías, al huir los vecinos al campo, dejando sus negocios abandonados.

Otra consecuencia de la epidemia de cólera fue el cierre de los cementerios en los atrios de las iglesias. En Vigo, se clausuró el de la colegiata de Santa María, aprovechando la construcción del nuevo edificio neoclásico. Los camposantos comenzaron a alejarse del centro de las ciudades, mientras se dice que, durante los peores meses de la enfermedad, las tumbas no se cerraban. Se esperaba la entrada de un nuevo familiar, porque había entierros todos los días.

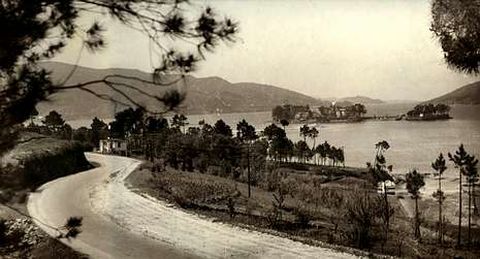

En Vigo, la crisis sanitaria propició también la construcción del lazareto de San Simón, una década más tarde, en 1842.

La primera epidemia duró un año, cinco meses y 22 días. Dejó más de 300.000 muertos en España, un 3 % de la población. Tras ella, vendrían nuevos brotes en 1855, 1863 y 1873, todos de gran virulencia. Al término del siglo XIX, habían muerto por cólera morbo asiático casi un millón de españoles. Fue una auténtica hecatombe sanitaria, que solo remitió a finales del XIX, cuando se inventaron una vacuna y un antibiótico. Y todo comenzó por un diminuto pasajero que llegó al puerto del Areal un día de enero de 1833. Se llamaba vibrio cholerae y, desde Vigo, se cobraría un millón de vidas.

la bujía del domingo Por Eduardo Rolland

eduardorolland@hotmail.coms