Madres a los veinte, una jovencísima Galicia y una España sin comunidades: así éramos en 1975

La sociedad española que vivió la muerte de Franco hace cincuenta años era más joven, tenía más hijos y se casaba antes. Un país donde las mujeres necesitaban permiso para trabajar o abrir una cuenta bancaria

Poco se parece este país con aquél que Franco dejó en su muerte, en 1975. La distancia con la España del dictador puede medirse en muchas cosas, pero pocas tan reveladoras como la organización del territorio. Entonces no existían las comunidades autónomas, ni el debate sobre el autogobierno, ni la idea misma de una España plural. Galicia estaba en el mapa, pero solo en forma de región, sin competencias políticas sobre sí misma. Una estructura heredada del siglo XIX cuando en 1833 a Javier de Burgos — un lingüista, historiador y político de la época— le encargaron la división civil de cada kilómetro de nuestro país. Cincuenta provincias tenía España en 1975 agrupadas en 16 regiones. No existían ni Castilla y León ni Castilla-La Mancha, sino Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Dentro de esta última estaba Madrid, una ciudad sin autonomía ni parlamento, pero que concentraba todo el poder político del Estado franquista. Con la democracia, Madrid mantuvo la capitalidad, pero el resto del territorio empezó, por fin, a tener voz.

El año 1975 fue el último en el que España pudo contar al Sáhara entre sus provincias. El territorio, colonizado desde finales del siglo XIX, fue declarado en 1958 «provincia española» para reforzar su vínculo jurídico con la metrópoli y esquivar las crecientes presiones internacionales a favor de la descolonización. Sobre el papel, los saharauis eran ciudadanos españoles; en la práctica, estaban sometidos a un régimen colonial donde Madrid mantenía el control político, económico y militar. Pero apenas diez días antes de la muerte de Franco, en plena agonía del dictador, Marruecos lanzó la Marcha Verde —una movilización masiva hacia la frontera norte del Sáhara— y España, debilitada y sin voluntad de abrir un conflicto militar, optó por retirarse.

Más allá de la estructura autonómica, echando la estadística hacia atrás, los núcleos poblacionales de España también han cambiado. Una parte de nuestro país se ha despoblado: los municipios de menos de 100 habitantes, han aumentado un 211 % en los últimos cincuenta años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el camino, también han desaparecido pueblos y se han desdibujado muchas pequeñas ciudades de hasta 10.000 vecinos. En contraprestación, han crecido los núcleos urbanos. Las ciudades cuyos habitantes superan la barrera de los 50.000 han aumentado un 141 % desde el fin de la dictadura.

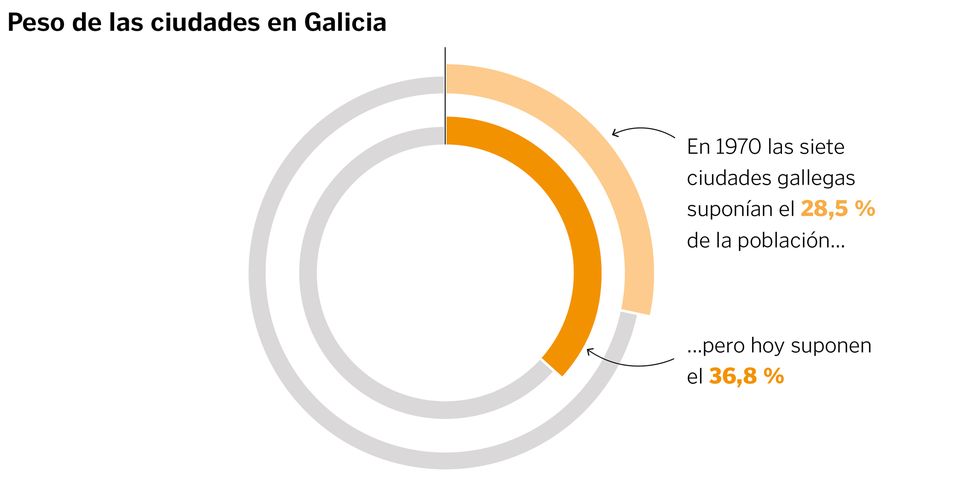

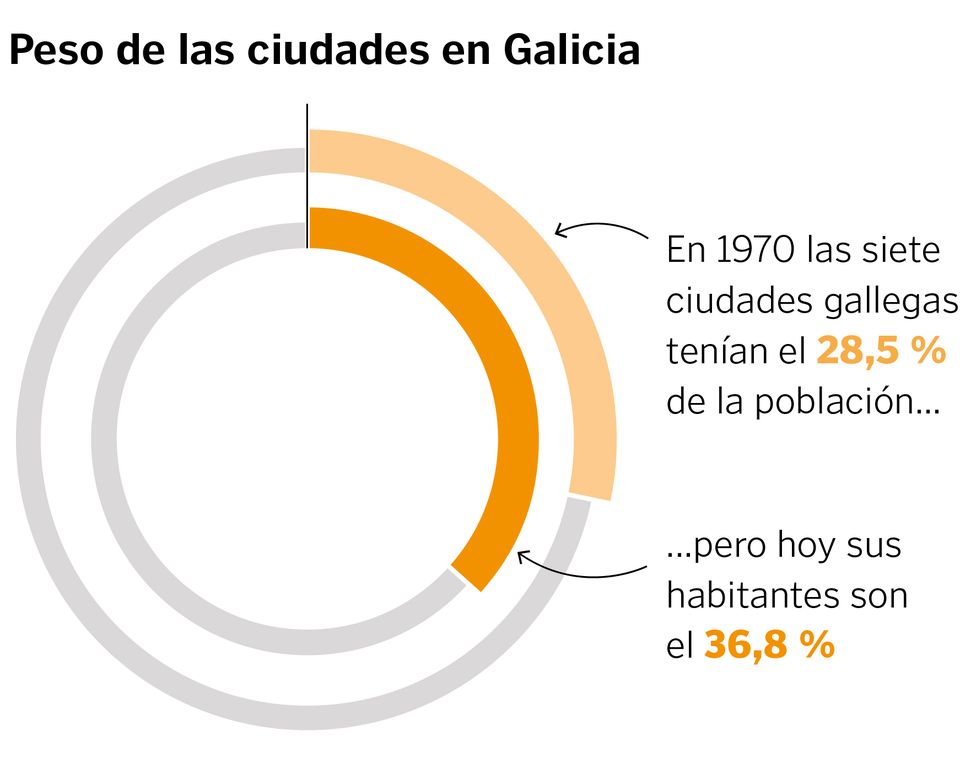

En Galicia, a medidados de los setenta, las siete urbes principales —Vigo, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Ferrol, Ourense y Lugo— reunían al 28,5 % de la población gallega. Hoy, ese porcentaje ha subido al 36,8 %. De esas siete ciudades, solo Ferrol ha visto menguar sus vecinos: en 1975 contaba con 87.736 habitantes y hoy son 64.218.

El mapa municipal también ha sufrido ligeros ajustes en este medio siglo. Algunos municipios se separaron: Burela y Cervo, Cariño y Ortigueira, A Illa de Arousa y Vilanova. Otros se fusionaron, como Cerdedo y Cotobade, u Oza dos Ríos y Cesuras. Incluso se produjo algún cambio de nombre: durante el franquismo, el municipio lucense de Baralla se llamaba Neira de Jusá.

En España vivimos cerca de cincuenta millones de personas. Y aproximadamente la mitad ya estaba aquí aquel 20 de noviembre de 1975. Entonces, el país rondaba los 36 millones de habitantes y su pirámide poblacional tenía la forma que hoy solo conservan las sociedades jóvenes: una base ancha, sostenida por generaciones numerosas. Nada que ver con la estructura actual, invertida y marcada por el envejecimiento.

Galicia es un ejemplo evidente: en 1975, el grupo de edad más numeroso tenía entre 10 y 14 años; ahora, el liderazgo lo ostentan quienes rondan los 50 a 54 años. Hay todavía más datos: hace medio siglo en suelo gallego vivían 213.818 niños menores de cinco años. Hoy son solo 77.506, un 64 % menos.

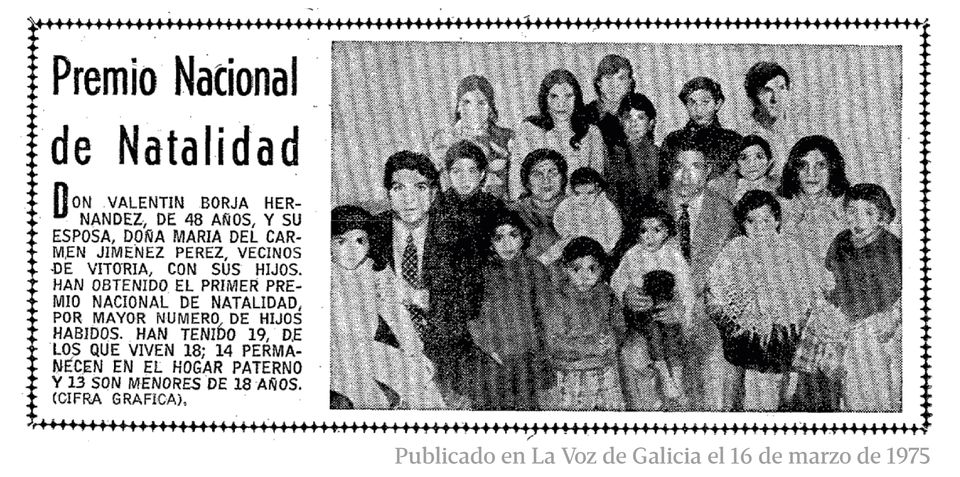

La explosión de natalidad tenía bastante que ver con la dictadura. Cada año, en una ceremonia retransmitida por el NO-DO —el noticiero de la época— el dictador Francisco Franco entregaba los llamados Premios Nacionales de Natalidad. Bastaba con destacar en alguna de estas categorías: total de hijos nacidos, número de hijos vivos o cantidad de descendientes que aún convivían en el hogar familiar.

El 16 de marzo de 1975, La Voz informaba de que un matrimonio de Vitoria se había alzado con el primer premio después de traer al mundo 19 vástagos. Los excéntricos galardones resistieron algunos años más. En 1976, fue el rey Juan Carlos quien entregó el primer Premio de Promoción Familiar a una viuda compostelana de 59 años que criaba a nueve hijos. El galardón reconocía la capacidad de sacar adelante a un mayor número de descendientes. La noticia aparecía así en las páginas de La Voz: «De los nueve hijos habidos, uno es doctor, tres son licenciados, cuatro estudian licenciatura y uno falleció».

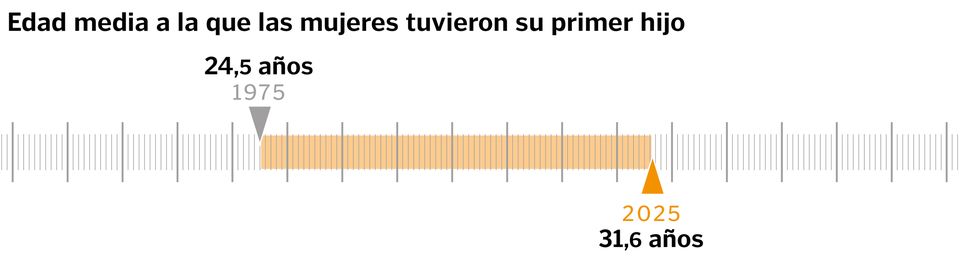

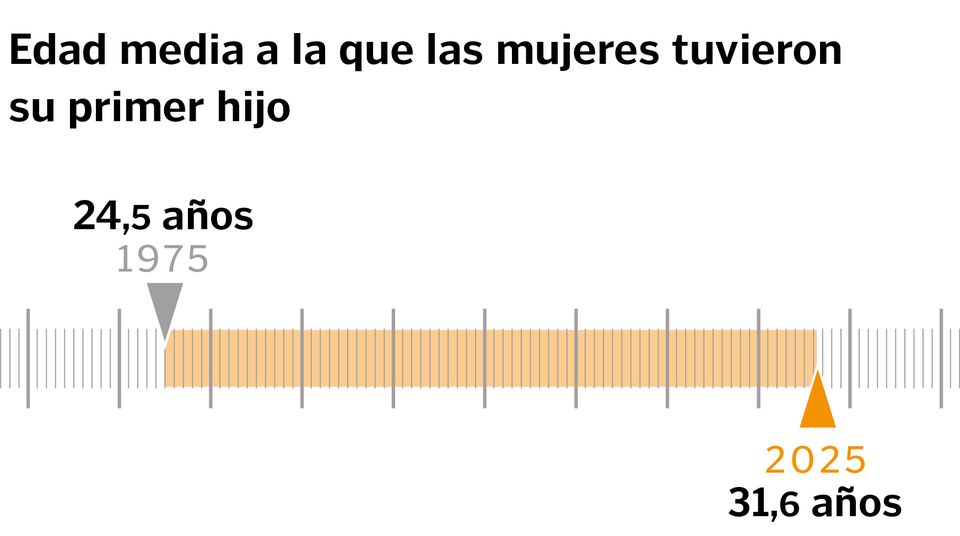

La familia fue uno de los pilares ideológicos y sociales de la dictadura franquista. En aquella sociedad, el esquema vital tradicional —casarse y tener hijos— se cumplía mucho antes y de forma casi obligatoria. Hoy, las mujeres españolas, de media, esperan a superar la treintena para traer al primer niño al mundo; en 1975, la mayoría ya había dado ese paso antes de cumplir los 25.

Con la estadística en la mano, tener hijos implicaba entonces estar previamente casada. El 98 % de las madres que lo fueron en 1975 habían contraído matrimonio anteriormente. No solo se casaba mucha más gente que hoy —ahora se celebran un 39 % menos de enlaces—, sino que lo hacía más joven. Lo habitual era dar el «sí, quiero» entre los 18 y los 24 años. O incluso antes: durante el último año de vida de Franco, se registraron 603 matrimonios de mujeres menores de 15 años y otros 12 de hombres de la misma edad.

Las mujeres y los hombres de hoy esperan a soplar las velas de los 31 o 32 años para pasar por el altar. Incluso hay un buen número que lo hace en las últimas etapas de la vida. En el 2023, se casaron 17.146 personas mayores de sesenta años.

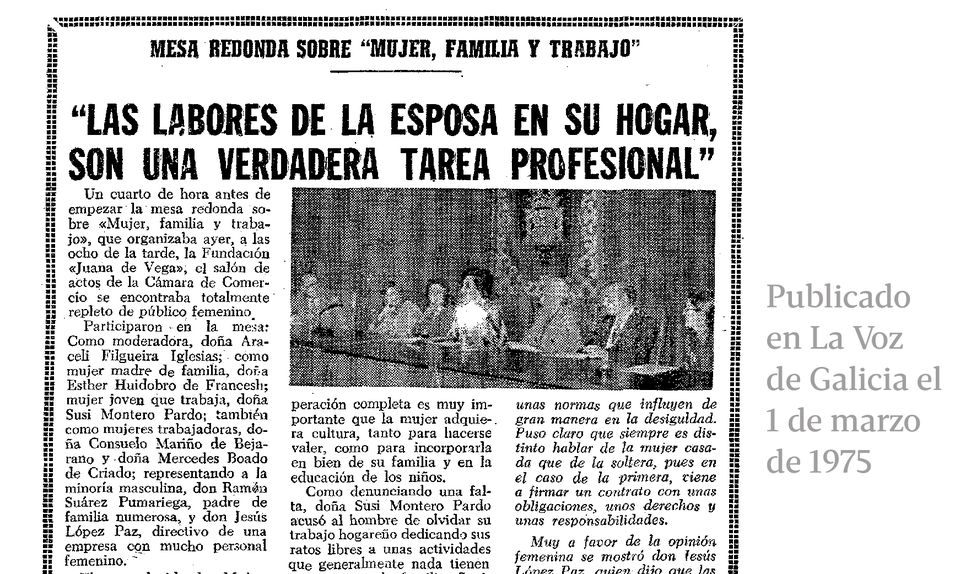

Bajo el franquismo, muchas actividades y trámites estaban vedados a las mujeres. Durante muchos años, quienes estaban casadas no pudieron hacer las más simples gestiones sin el permiso de sus esposos. Abrir una cuenta bancaria exigía una «licencia marital»; comprar un inmueble o comparecer en un juicio tampoco era posible en solitario, salvo que el pleito fuera contra el propio marido. El Código Civil todavía incluía preceptos que hoy resultan difíciles de imaginar. La mujer casada no podía trabajar en determinados empleos sin permiso de su consorte, y si lo hacía, él tenía capacidad para rescindir su contrato unilateralmente.

La patria potestad —la autoridad para tomar decisiones sobre los hijos, administrar sus bienes o representarlos ante cualquier trámite— recaía casi exclusivamente en el padre. La madre solo podía ejercerla en caso de viudez o si el marido estaba incapacitado, y aun así debía superar un laberinto burocrático para que el Estado la reconociese como responsable plena.

El carnet de conducir tampoco escapaba a esta subordinación: las casadas debían presentar autorización de sus maridos, y las solteras, de sus padres. En 1975, apenas un 25,8 % de las mujeres se examinaron para obtener el permiso de conducir, un reflejo más de la limitación de derechos y oportunidades que marcaba la vida femenina en aquella España.

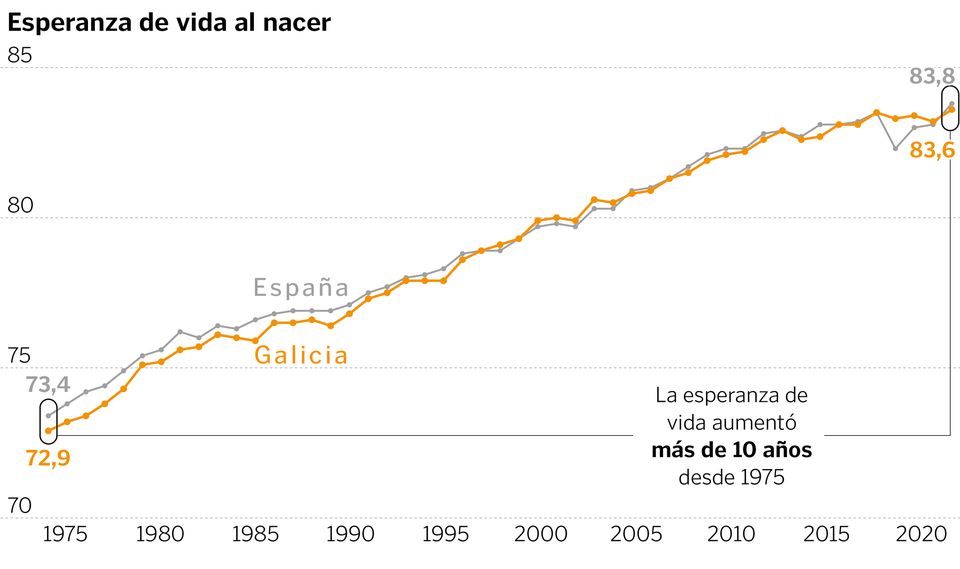

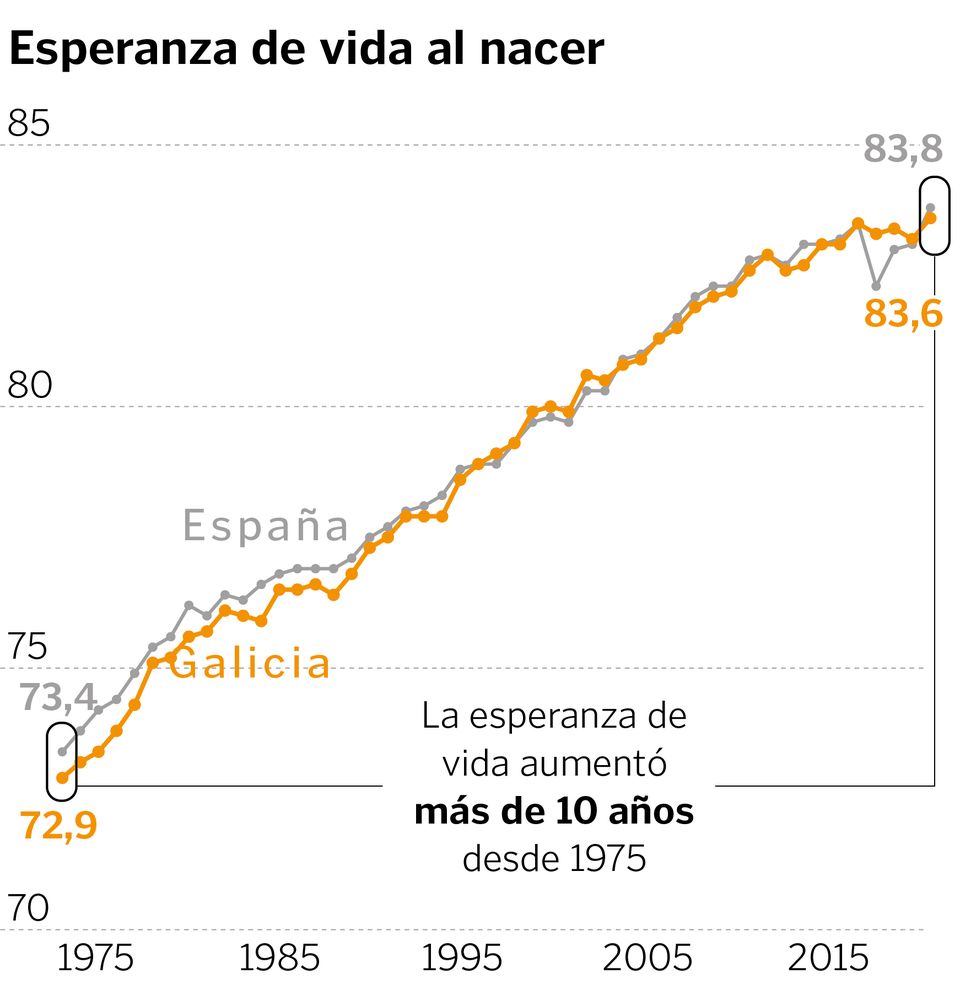

Entre las inevitables consecuencias del progreso está que vivimos más. Lo más probable es que un bebé que viniese al mundo en 1975 llegase a cumplir poco más de los setenta. Hoy, lo también más probable es que, de media, pueda vivir diez años más. La esperanza de vida es uno de los muchos indicadores que sirve para medir el desarrollo de los países. En España, esa media alcanza los 83 años para el conjunto de hombres y mujeres.

Nuestro país es el segundo del mundo donde más aumenta este indicador, solo por detrás de Japón. Además, la ciencia estudia a nuestros centenarios. Entre quienes han pasado la barrera de los 100 se cuentan, según los datos del INE del 2024, 16.902. La mayoría son mujeres.

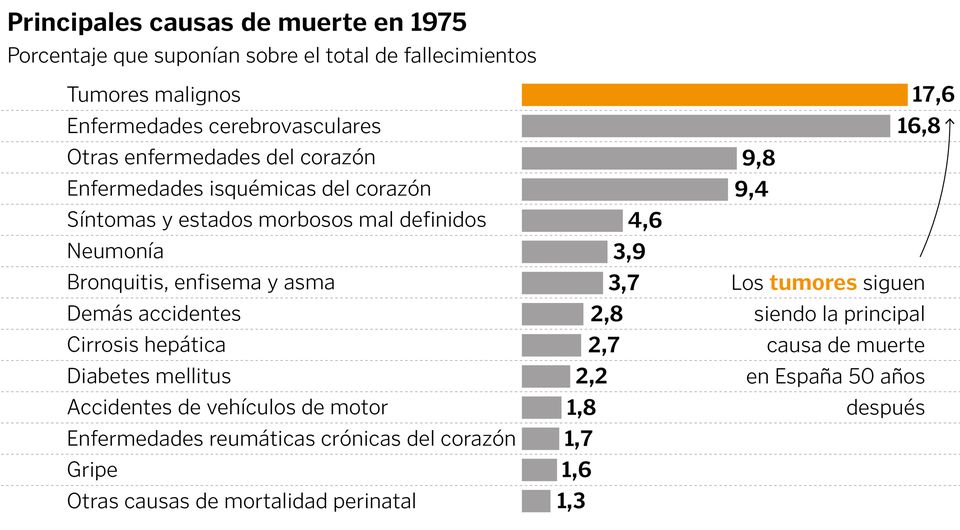

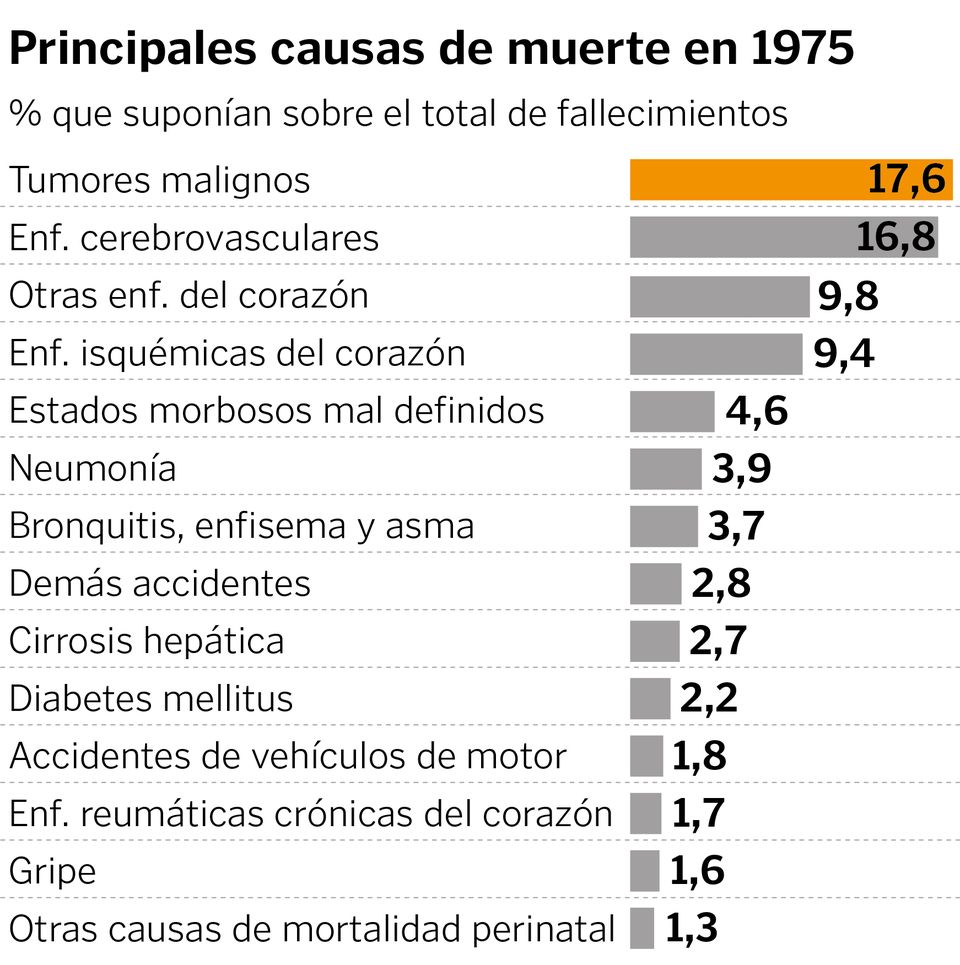

Algo que ha cambiado menos en todo este tiempo es de qué nos morimos. A pesar del imparable avance de la ciencia y la medicina en los últimos cincuenta años, que nos ha permitido vivir más y mejor, los tumores siguen siendo la principal causa de muerte en España. En 1975, un 16 % de los fallecimientos se debían a enfermedades cerebrovaculares y otro 18 % a enfermedades relacionadas con el corazón. Un esquema prácticamente idéntico al que el INE recoge en la actualidad.

Lo que sí ha virado de manera notable es la incidencia de otras enfermedades, muchas de ellas hoy prácticamente residuales. Por ejemplo: cerca de 2500 personas sufrieron en 1975 de fiebre tifoidea y otras 7.600 de brucelosis. Hoy apenas se cuentan de cada una cincuenta casos al año.

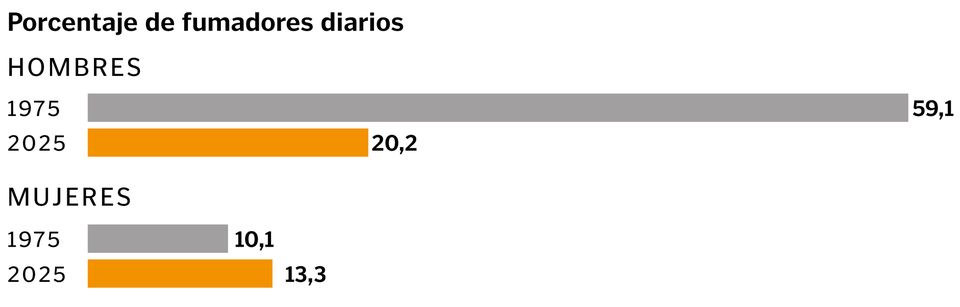

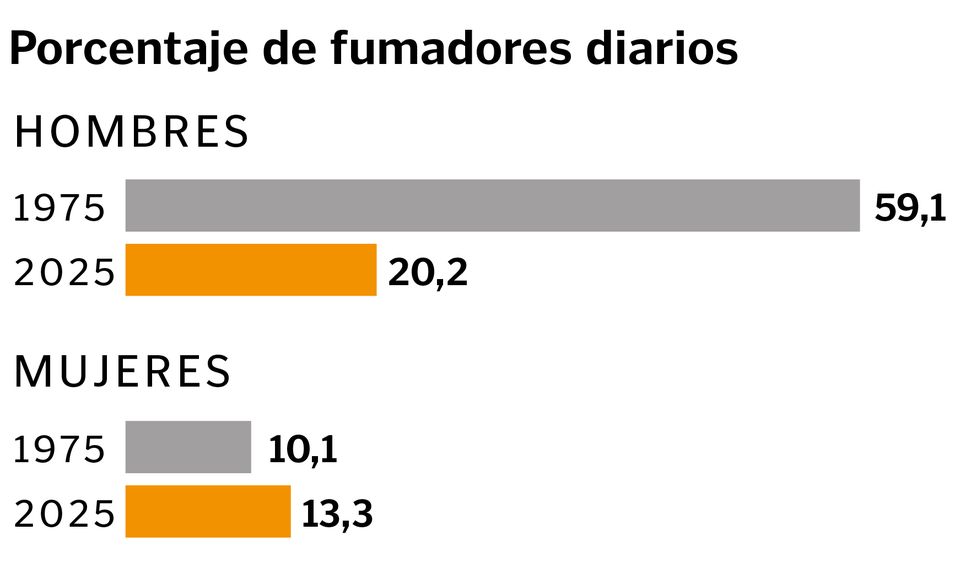

Hace medio siglo, fumar era un hábito casi omnipresente en bares, oficinas, trenes y hogares. El humo impregnaba lugares públicos y privados. Incluso en escuelas y hospitales. Los datos de entonces son demoledores: casi un 60 % de los hombres eran fumadores diarios.

A partir de los años 90 y especialmente desde la Ley Antitabaco del 2005, se prohibió fumar en espacios cerrados públicos y de trabajo, en el transporte público y en bares y restaurantes. Por el camino, la apabullante evidencia científica sobre los riesgos del tabaco —cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias— se ha difundido masivamente en España y en todo el mundo. Los expertos apuntan a un cambo que es cultural. Hace tiempo que fumar dejó de ser un hábito cotidiano para convertirse en una decisión personal, consciente y cada vez más minoritaria. Sin embargo, las cifras todavía tienen que bajar: un 20 % de los hombres y un 13 % de las mujeres consumen habitualmente tabaco.

En 1975, todavía quedaba mucha divulgación por delante para hacer a la sociedad consciente de la relación entre la contaminación y los problemas para la salud. El concepto de «medio ambiente» aún era algo abstracto o ligado más al paisaje que a la toxicidad industrial, y nadie legislaría al respecto hasta una década después. Sin embargo, la comunidad científica ya empezaba a lanzar advertencias. Ese mismo año, las páginas de La Voz recogieron una mesa redonda sobre contaminación en la que cinco expertos alertaban de que el mar se había convertido en «el evacuatorio de la humanidad» y subrayaban los riesgos de los ruidos, capaces de afectar «fisiológica y psicológicamente al hombre».

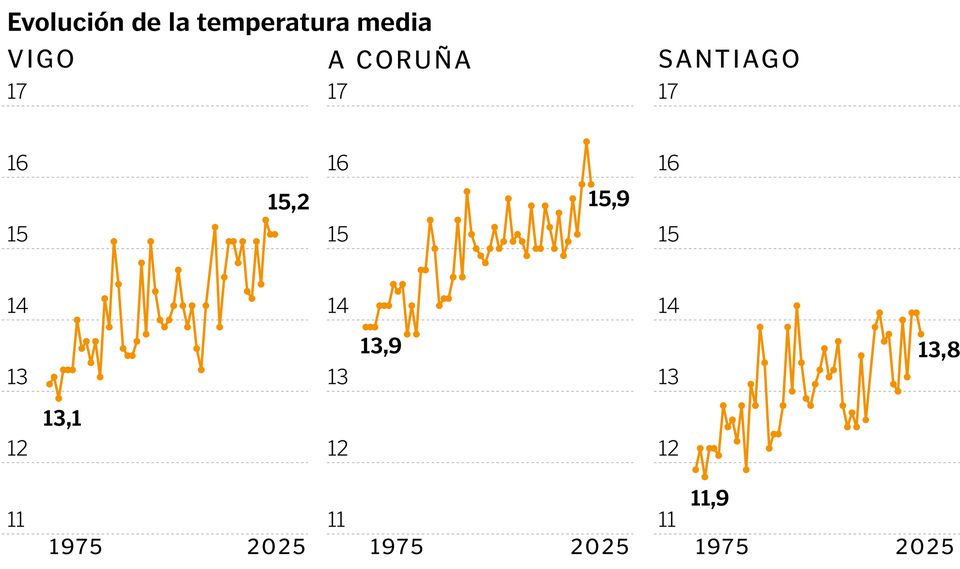

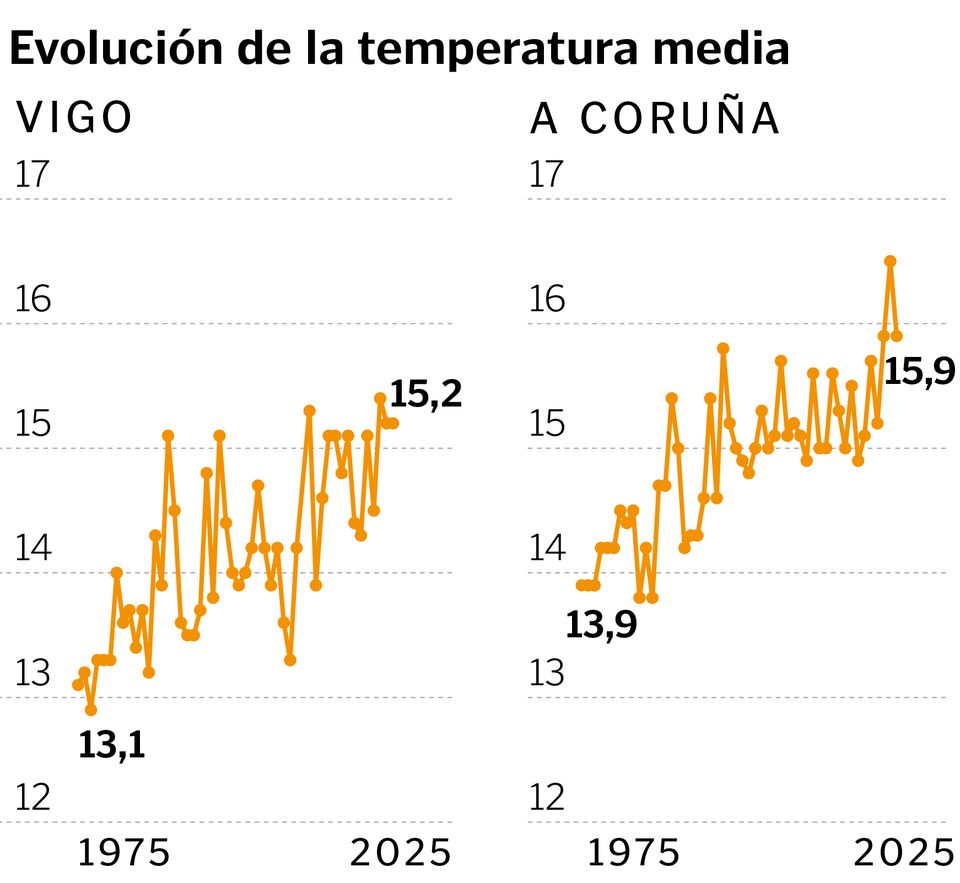

Entre las evidencias científicas más incontestables que nos ha dejado este medio siglo está el cambio climático. El mundo se está calentando. Cada verano de récord, cada sequía prolongada y cada ola de incendios nos lo recuerdan. Los indicadores no engañan: la temperatura media de las principales ciudades gallegas ha aumentado dos grados en los últimos cincuenta años.

La comunidad gallega, en promedio, ha experimentado aumentos de temperatura algo menos intensos que en el conjunto de España. La influencia del océano actúa como amortiguador térmico, pero Galicia no es ajena al cambio climático. Este último verano ha sido el más cálido en esta esquina de la península desde que existen registros.

Este reportaje se ha elaborado con información de las siguientes fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Sanidad y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Dirección General de Tráfico (DGT) y Hemeroteca de La Voz de Galicia.