Arturo Fernández-Cruz, especialista de Medicina Interna: «El estrés crónico puede alterar el cerebro»

SALUD MENTAL

El catedrático explica que la percepción individual de una situación marca la respuesta del organismo

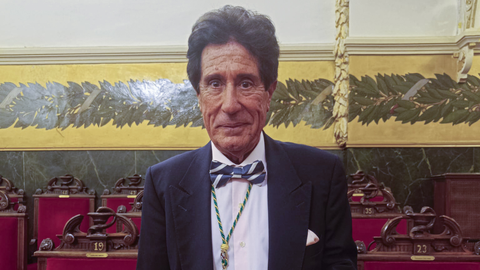

30 sep 2025 . Actualizado a las 14:36 h.El profesor Arturo Fernández-Cruz acumula casi tantos títulos como conocimiento. Después de licenciarse en medicina, pasó por el CSIC, Oxford y Yale. Fue responsable de la creación del primer Centro de Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas y obtuvo la Cruz Alfonso X el Sabio. Catedrático e investigador clínico, también es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde dio una charla sobre el estrés, cómo se produce y de qué manera contribuye al envejecimiento. «En realidad, no es el estrés lo que nos mata o envejece, sino la forma de afrontarlo», dijo durante su intervención.

—¿Qué es el estrés?

—El estrés se debe definir como una reacción que nuestro organismo tiene programada de forma automática para intentar hacer una respuesta ante lo que se llama estímulo agresor. No es la ansiedad, sino una respuesta del organismo.

—Explicó que el problema es el crónico.

—Claro, el estrés puede ser muy útil. Es decir, si es un programa de supervivencia, lo razonable es que en el reflejo de huida que el ser humano pueda prestar ante esa situación se salve de algo que podría ser muy nocivo para él o mortal. Por lo tanto, esa parte constituye algo que es temporal y que una vez que se resuelve, desaparece. Pero, si eso se mantiene en el tiempo, puede tener lo que usted ha venido a llamar estrés crónico, que puede dar lugar a enfermedades asociadas. Nosotros hemos documentado que es capaz de producir alteraciones en el cerebro, que afectan a células o neuronas, que llamamos gliales, los astrocitos y la microglía, y en consecuencia esas alteraciones tienen una lectura a largo plazo que lo relaciona con enfermedades neurodegenerativas e incluso la inmunidad. Por lo tanto, el estrés crónico es un concepto diferente al estrés habitual del que entramos y salimos.

—¿El estrés es lo mismo para todos?

—El ser humano es producto de una serie de parámetros que hacen que se explique cómo es su reacción al estrés. El primero de ellos son sus genes y sus marcadores epigenéticos. El segundo son sus padres y la familia, el entorno en el que viven. El tercero es la sociedad en la que él está inmerso. El cuarto es su interpretación ideológica de su contexto, y la religión juega un papel determinante también en la forma de reaccionar. Es decir, todo eso hace que el estrés no sea igual en unos que en otros, es la percepción. En sí, el estrés es una respuesta automática, reproducible, que tiene unos mecanismos neurohormonales y estructurales del cerebro, pero la percepción de esa situación estresante es lo que separa a unos y a otros. Para algunos es totalmente agobiante, incluso con crisis de ansiedad o pánico. Y para otros, sin embargo, es mucho más tolerable porque son capaces de tener un criterio subjetivo de que lo que le está ocurriendo que no es tan dramático.

—¿Cómo envejece el estrés?

—Claramente influye en las alteraciones del ARN no codificado, que son los marcadores epigenéticos. Hablamos de la lectura de alteraciones mitocondriales, que es el acortamiento de los telómeros. También de lo que constituye las alteraciones en la oxidación y de la extensión de enfermedades inducidas por genes no protectores. Todo ello llevaría a que nuestro organismo empiece, de alguna forma, a leer diferente. Nosotros somos un equilibrio en el que todos estos parámetros tienen un rol. Pero eso se puede romper y, es más, se rompe de forma individualizada.

—¿Cómo afecta el estrés a todos nuestros sistemas?

—He empezado por la genética y epigenética. Los datos que tenemos son concluyentes. En los niños que han sido maltratados, o en cuyas madres que han sido maltratadas en Siria o en Ruanda, se ha demostrado claramente que se producen daño epigenético en esos individuos que heredan de por vida. El equipo de Boston, de la Universidad de Tufts, demostró en aves que, cuando las maltratan, presentan daños en el ADN. Con lo cual, al provocar daños en el sistema de codificación, de cómo respondemos ante cualquier agresión, estamos entrando en el concepto más importante de envejecer, que es la reparación. Es decir, para que una casa se mantenga en el tiempo, hay que repararla. Nuestro cuerpo es igual. En los 40 comienzan a aparecer signos de que ese sistema de reparación está siendo defectuoso, y es algo que se hace muy objetivo después de los 60. Esto se asocia con el hecho de que al desproteger el sistema de equilibrio genético, porque todas las enfermedades son con genes que se encienden, se produce la asociación del estrés con patologías asociadas al envejecimiento. Hablo de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, al alzhéimer, el párkinson, claramente a los tumores. Tenemos evidencia de que la inmunidad también disminuye y, en consecuencia, aparecen dermatitis o psoriasis. Y luego alteraciones funcionales, como son manifestaciones psicosomáticas de dolor de cabeza, colon irritable. Es decir, se convierte en una cadena que, como el dominó, la ficha al caer va empujando a todas las demás y produce alteraciones sistémicas.

—¿El estrés es un factor de riesgo cardiovascular?

—Es indiscutible. Tenemos evidencia de que el estrés se asocia claramente con la enfermedad cardiovascular, el infarto; de que se asocia claramente con la enfermedad cerebrovascular, que es el ictus, y que lo hace en una incidencia muy alta. Lo puede hacer de forma aguda o de forma crónica. Incluso tenemos formas de infartos o procesos de isquemia del corazón teniendo el árbol coronario sano, es decir, sin tener ninguna estenosis en las arterias. Como consecuencia del estrés hacemos un cuadro isquémico. Evidentemente, también lo hace sobre los factores de riesgo, porque descontrola o produce hipertensión, descontrola o produce diabetes y obesidad, descontrola y produce hipercolesterolemia. Y, además, rompe los hábitos de lo que es una vida saludable. El estresado fuma más, bebe más, todos los hábitos se deterioran. Establece un escenario que es muy negativo para la enfermedad cardiovascular.

—¿Se imaginaba, cuando se licenció en Medicina en 1967, que el estrés llegase a ser determinante para tantas patologías?

—Este es un invitado que aparece ahora. Yo soy profesor de Medicina y enseño en la universidad el comienzo de cómo enfermar. Explicamos a los médicos la respuesta al estrés que hace el ser humano. Y esa respuesta fue descrita en 1946 por un grupo que estaba en Montreal, en Canadá. Es el síndrome general de adaptación, que presentan todos los seres vivos, incluso animales. La realidad es que cada vez que somos agredidos, bien sea por bacterias, bien sea por un traumatismo, bien causas psicológicas, separaciones, pérdida del trabajo o situaciones de acoso, se produce una respuesta automática.

—¿Qué está haciendo la medicina para combatirlo?

—Más allá de una vida saludable, es importante que seamos capaces de recurrir a la plasticidad neuronal. Tenemos en nuestro cerebro unas áreas que están realmente mapeadas y que se dedican a la memoria, a tomar decisiones o a las emociones. En concreto, tenemos un área que es el geniculado, que está en la amígdala, y es la responsable de las reacciones de pánico y de ansiedad. Sin embargo, nos podemos adaptar y modular esas reacciones que, evidentemente, están ahí para defendernos.

—¿Cómo se puede trabajar esa adaptación?

—Hay una herramienta de gran potencia, que es el mindfulness. Es decir, hacer meditación, hacer lo que llamamos concentración de la respiración de carácter profundo durante tres minutos y medio bloquea el estrés. Lo ve usted en los deportistas. Cuando los tenistas empiezan a fallar, se ponen la toalla sobre la cabeza para aislarse y empiezan a respirar profundo. Eso es resetear al cerebro. Es un aprendizaje nos permite neuromodular la forma en que reaccionamos a una situación.