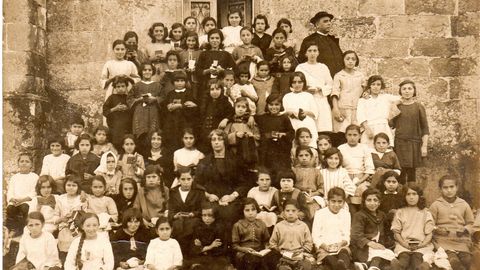

La gran expansión de la educación pública comenzó en el siglo XIX con leyes que contemplaban menos aulas para las niñas y menos sueldo para las maestras

07 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El 30 de marzo de 1887 La Voz de Galicia publicó un informe sobre la educación de la mujer en las cuatro provincias. El progreso es obvio, viene a decírsenos en la primera página del periódico dirigido por Juan Fernández Latorre, aunque en la marea de cifras y circunstancias el lector contemporáneo viaje de la indignación a la rabia con parada en la incomprensión. El repaso a las cifras de 1797, 1855, 1865 y 1870 permite advertir un avance general en la expansión del sistema educativo y en la incorporación de la mujer. Más escuelas, más maestros, más alumnos; también con a femenina. Sin embargo, es un crecimiento desigual de partida, tanto por la concepción legislativa como por las actitudes de la sociedad y de las instituciones. Un plan diferente de asignaturas para niños y niñas, peores escuelas para ellas y sueldo inferior para las maestras fueron notas distintivas de la formación básica durante años.

Tras la Constitución de 1812, el Informe de la Junta de Instrucción Pública fue el primer texto programático del liberalismo español en educación. El siguiente paso fue la Ley Moyano, de 1857, que estuvo vigente, con diversas modificaciones, hasta 1970, en que se aprobó la Ley General de Educación del ministro Villar Palasí, con la famosa EGB.

La ley Moyano diseñó una estructura pública básica con escuelas primarias superiores -una por capital de provincia y villa de más de 10.000 habitantes-; escuelas elementales completas, escuelas incompletas -con profesores peor formados y peor pagados, además de menos asignaturas que las completas- y escuelas de temporada, a las que se desplazaban los maestros para dar clases en las aldeas cuando el trabajo en el campo era menos intenso. Al fijarse como criterio para la creación de centros el padrón de cada núcleo, Galicia se vio negativamente afectada. El desastre intentó paliarse con una real orden, de 1859, para la adaptación de la ley Moyano a Galicia. Se hizo tomando como referencia un informe de Juan José Viñas, rector de la Universidad de Compostela.

Se consiguió la implantación en cada municipio de una escuela completa de niños y una de niñas, aunque esta podía ser incompleta, es decir, de inferior categoría. El catedrático de la UDC Narciso de Gabriel llama la atención en sus estudios sobre varios detalles de la ley Moyano. Por ejemplo, el que establecía que las maestras cobrasen un tercio del sueldo de sus compañeros hombres, estipulación que estuvo vigente hasta 1883.

En realidad, relata Narciso de Gabriel, las escuelas de niñas eran muy escasas en Galicia, con la excepción de la provincia de Pontevedra, que tenía 70 y, además, completas. La situación pontevedresa fue criticada por Viñas en su informe, indicando que «se traspasaron los límites de la prudencia dándoles más dotación de la debida». «Para o reitor -entiende Gabriel- abondaría unha escola incompleta en cada municipio. Na súa opinión debía promoverse a instrución das mulleres, “tan necesaria para mejorar su condición”, pero era consciente de que as xentes do campo lle concedían escasa importancia, cando non a rexeitaban abertamente, mentres que no caso dos homes, chamados moitos deles a emprender o camiño da emigración, existía unha actitude máis favorable».

En 1877 comenzó el establecimiento de escuelas normales de maestras en todas las provincias. El examen para el puesto de directora incluía pruebas de planchado y bordado.

En 1882 se aprobó un decreto que confiaba casi exclusivamente a las mujeres -consideradas más dotadas para el trato con los pequeños- la dirección de las escuelas de párvulos. En 1910 otro decreto reconoció el derecho de las mujeres a matricularse libremente en todos los centros de enseñanza oficial, incluidos los de secundaria y los universitarios.

De las labores del bello sexo al acceso universal: dos siglos de camino

La noticia publicada en 1887 dibuja un mapa de progresión constante en alumnado, profesorado y número de centros entre 1797 y 1870. Fue en 1850-1860 cuando se produjo la primera gran fase de expansión de la escuela pública. La segunda comenzó en 1910 y alcanzó su cima en la Segunda República, con tendencia a la igualdad de sexos y puesta en valor del docente. Tras el deterioro iniciado en 1936, en los cincuenta fue la tercera fase de expansión

1797

El bello sexo. En 1797 había en Galicia 561 escuelas para niños, 567 maestros y 14.533 alumnos. «Para la enseñanza peculiar de labores propias del bello sexo -cuenta la crónica de La Voz- había 83 escuelas, 94 maestras y 1.699 concurrentes». Del alumnado, las niñas eran el 10,4 %. Del profesorado, el 14,2 % eran mujeres.

1850-1860

La primera expansión. En el quinquenio 1850-55 el porcentaje de estudiantes mujeres alcanzó el 14,4 %. En el total de centros estudiaban 86.944 alumnos, incluidas 12.530 niñas. La presencia femenina era mayor en las escuelas privadas, el 23,9 % frente al 11,3 de las públicas. En Galicia había 1.123 colegios públicos y 1.085 privados.

1865

Maestros sin título. En 1865 las escuelas públicas eran 1.759 y las privadas, 742. En esos 2.501 centros estudiaban 108.110 alumnos de ambos sexos (solo uno de cada tres menores estaba escolarizado), el 23,2 %, mujeres. Curiosa resulta la pérdida de 274 escuelas y 17.259 estudiantes en la provincia de Lugo entre 1855 y 1865. ¿La causa? Se suprimieron todas las escuelas privadas cuyos profesores carecían de título que los autorizase.

1870

Una niña por cuatro niños. La presencia femenina aumentaba, aunque lentamente. Las estadísticas de 1870 hablaban de 109.930 estudiantes de ambos sexos en centros públicos y privados. Las niñas eran el 25,6 %.

2018

Universal. La comparación con la situación actual no es precisa por cuanto las estructuras organizativas son totalmente diferentes. Aun así, es reseñable la cifra de 135.516 alumnos de enseñanza primaria con acceso universal a la escolarización. El porcentaje por sexos es de 48,3 mujeres y 51,7 hombres.