El nacimiento de la EGB, aulas sin gallego y abandono escolar al cumplir los 15: así era nuestra educación en 1975

Poco antes de la muerte del dictador, la Ley General de Educación de 1970 abrió las puertas a la escolarización universal, introdujo nuevas materias, amplió el acceso a la universidad y sentó las bases de un sistema más inclusivo y conectado con Europa, pese a que la influencia ideológica y las desigualdades de género aún marcaban buena parte de las aulas

Cinco años antes de la muerte de Franco, el sistema educativo español empezó a cambiar. Era 1970, y en las aulas todavía resonaban los ecos de cuatro décadas de adoctrinamiento, cuando el régimen aprobó una ley que plantaba las semillas de su propia obsolescencia. La Ley General de Educación llegó como una bocanada de aire fresco a un sistema asfixiado por la ideología y el atraso: prometía escuelas para todos, conocimiento más allá del catecismo, una puerta entreabierta hacia la Europa moderna que España llevaba décadas mirando desde la ventana.

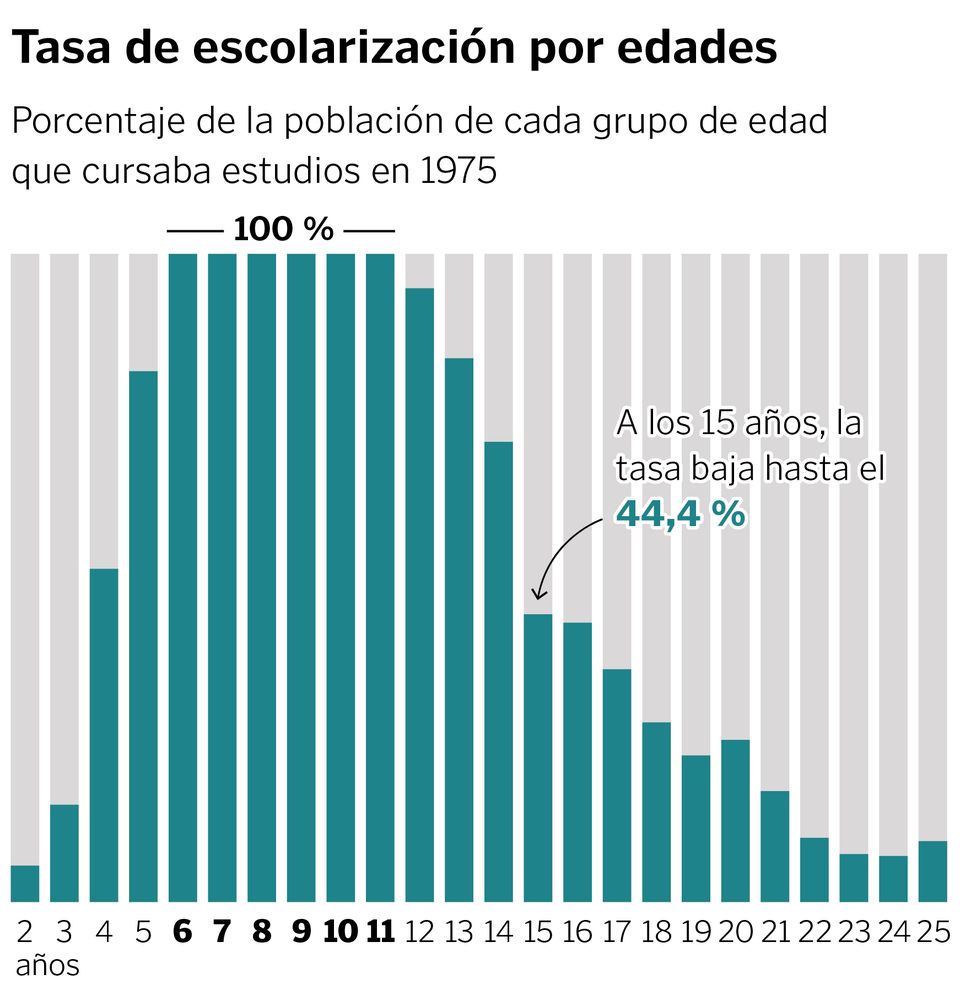

El arquitecto de aquella transformación fue José Luis Villar Palasí, ministro de Educación y Ciencia, un tecnócrata que se atrevió a remover los cimientos del viejo sistema educativo cuando Franco todavía respiraba. Su ley garantizaba por primera vez en la historia de España que todos los niños, sin excepción, tendrían un pupitre entre los seis y los catorce años. De hecho, según datos del INE, en 1975, cuando la ley llevaba ya cinco años en marcha, las tasa de escolarización era prácticamente del 100 % en esas edades. Aunque comenzaba a derrumbarse al cumplir los 15 años.

Con aquella ley nació la Educación General Básica (EGB), un pilar que se mantendría hasta los años noventa. Durante sus ocho cursos, todos los niños seguían un mismo tronco común, pensado para dar una base mínima de conocimientos en un país que arrastraba décadas de atraso educativo. Al completarlo obtenían el Graduado Escolar, la llave que abría el paso al siguiente escalón: un bachillerato unificado y polivalente de tres años que aspiraba —por primera vez en mucho tiempo— a ser una puerta hacia la universidad.

Pero aquella modernización técnica tenía sus límites muy bien marcados. La religión católica seguía siendo asignatura obligatoria en todas las aulas y el crucifijo continuaba presidiendo prácticamente cada clase. El franquismo no había desaparecido de la escuela: simplemente había reducido el volumen. La carga ideológica, tan intensa en los cincuenta, empezó a diluirse tímidamente en los setenta. Uno de los síntomas fue la despopularización de la Enciclopedia Álvarez, el libro único con el que generaciones enteras habían aprendido —o memorizado— todo: desde las cuatro reglas hasta los principios del régimen. A finales de los sesenta y principios de los setenta, aquel compendio total se sustituyó por manuales específicos para cada asignatura. Los famosos libros de texto, como los denominamos en la actualidad.

La Ley General de Educación introdujo además una novedad importante: estudiar una lengua extranjera pasaba a ser obligatorio. Los alumnos podían elegir entre inglés, francés o italiano, con tres horas semanales en EGB y cinco en Bachillerato. Durante décadas, el francés había sido el idioma por excelencia, por simple proximidad geográfica. Incluso en 1975, La Voz ofrecía un curso completo de siete meses que el lector podía seguir desde el propio periódico. El inglés ganaría protagonismo después, con la democracia y la creciente influencia de la cultura anglosajona. En cuanto al gallego, su obligatoriedad no llegó hasta el curso 1979-1980, ya en pleno desarrollo constitucional. Durante un tiempo, en Galicia fue obligatorio estudiar una lengua extranjera, pero no la propia.

El año en el que murió Franco, a lo largo y ancho de la geografía española se contaban cerca de 23.000 colegios públicos y 13.830 privados. La figura del colegio concertado, tal y como la entendemos hoy, aún no existía. Medio siglo después, el mapa educativo ha cambiado más en volumen que en reparto: hay algo más de 30.000 centros en total, pero la proporción entre lo público y lo privado apenas se ha movido. En 1975, los colegios públicos representaban el 62,8 %; hoy rondan el 66 %. Donde sí había una diferencia mucho más marcada era en la etapa infantil: durante el franquismo, casi todas las escuelas para los más pequeños eran privadas.

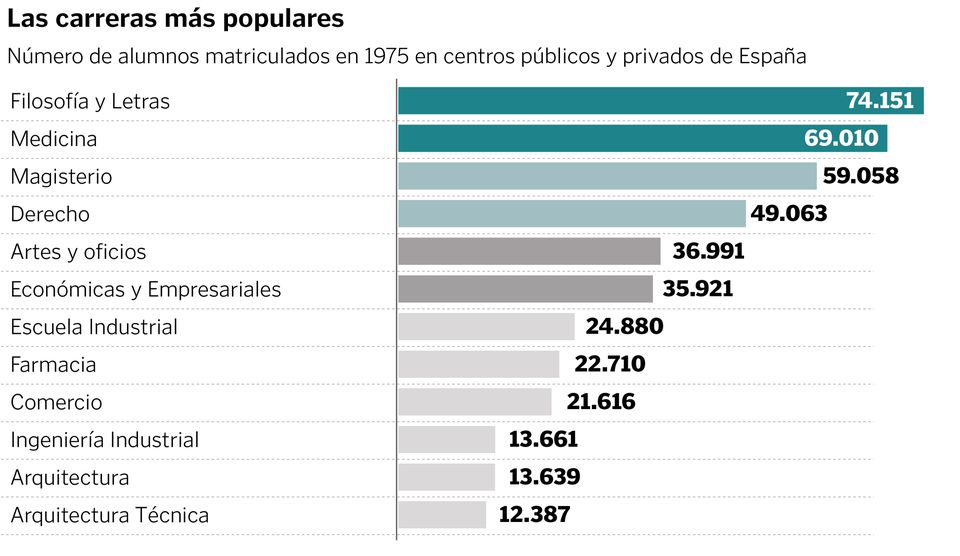

La enseñanza superior comenzó a expandirse a partir de los años sesenta. En 1975, los estudiantes universitarios ya eran 324.036, lo que situaba la tasa de escolarización en educación superior sobre la población de 20 a 24 años en el 12,66 %. Medio siglo más tarde, en nuestras universidades estudian 1,7 millones de alumnos y alumnas.

El año en que España cambió para siempre contaba con 23 universidades; hoy son 91. Tener un número tan reducido de facultades implicaba que muchos estudiantes debían desplazarse para poder estudiar. Aunque aproximadamente la mitad podía permanecer en su ciudad, un 30 % se veía obligado a mudarse a otra provincia. En Santiago de Compostela, por ejemplo, solo un 11 % de los alumnos de la USC eran compostelanos. Las universidades de A Coruña y Vigo no existían todavía: solo había Colegios Universitarios dependientes de la USC, que funcionaban como sedes donde se impartían algunas clases, pero sin la autonomía ni la oferta académica de una universidad completa.

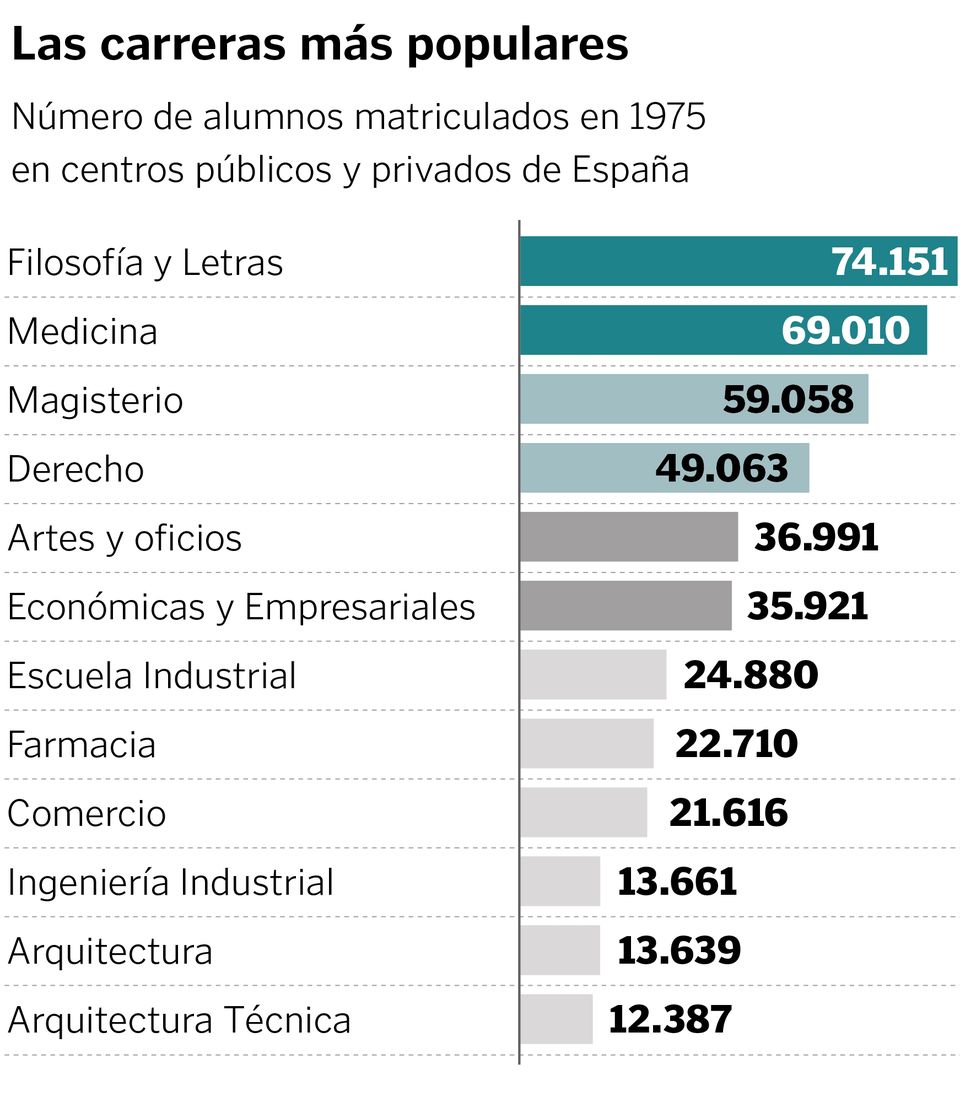

Las titulaciones más frecuentadas reflejaban entonces la estructura social y económica del país: Filosofía y Letras atraía a 74.151 estudiantes, Medicina a 69.010, Magisterio a 59.058, Derecho a 49.063 y Artes y Oficios a 36.991. Con la llegada de la democracia, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU) dotó a las universidades de mayor margen de maniobra, permitiéndoles configurar los planes de estudio de las titulaciones existentes y crear nuevas.

En 1970, los estudios universitarios se organizaron en tres ciclos. El primer ciclo correspondía a los tres primeros años de la carrera y a los estudios de las escuelas universitarias; al superarlo, el estudiante obtenía el título de diplomado, que abría la puerta a especializarse. El segundo ciclo abarcaba los años restantes de la carrera, normalmente dos o tres, hasta alcanzar el título completo de licenciado o ingeniero. Por último, el tercer ciclo estaba reservado a los que querían adentrarse en la investigación y obtener el doctorado, el grado más alto de la educación universitaria.

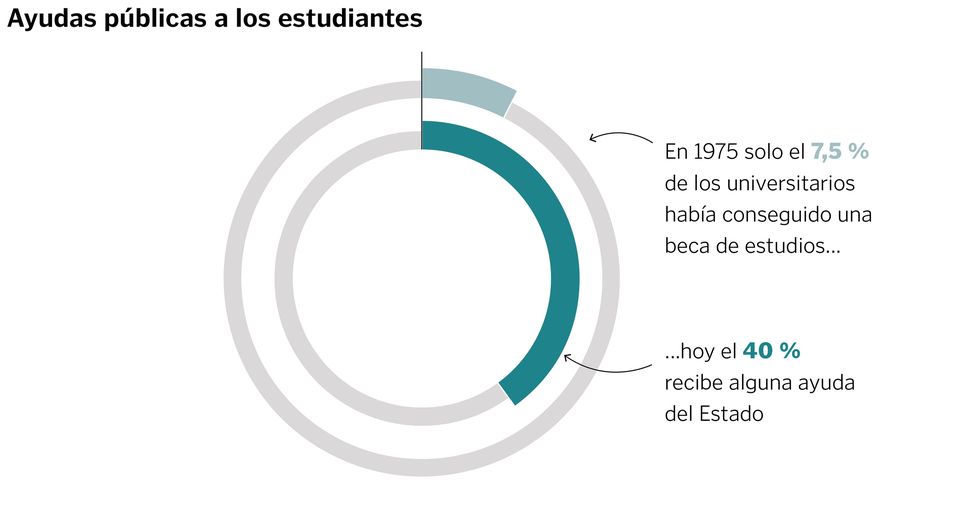

La financiación pública de la universidad ha crecido de forma notable en medio siglo. Lo que en 1975 representaba apenas un 0,6 % del PIB, hoy supera el 1,4 %, más del doble. Y junto al dinero público, se ha ampliado también la posibilidad de acceder a estudios gracias a las becas: entonces solo un 7,5 % de los estudiantes recibía algún apoyo económico; hoy, al menos un 40 % puede contar con ayuda para formarse.

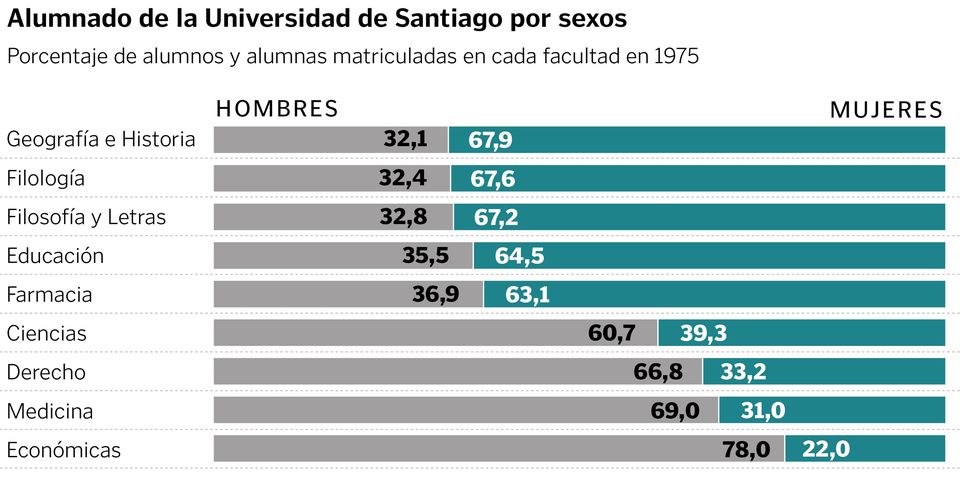

La presencia de las mujeres en la universidad también ha experimentado una transformación notable desde entonces. Hace medio siglo, representaban apenas el 37 % del total de alumnos. Una mirada más cercana, por ejemplo a la Universidad de Santiago en 1975, muestra cómo los roles de género condicionaban las elecciones académicas: las mujeres eran mayoría en Filología, Geografía, Filosofía o Educación, mientras que en carreras como Económicas apenas alcanzaban el 22 % de los matriculados.

A pesar de estas cifras, la década de los setenta marcó un punto de inflexión en su presencia universitaria. Un ejemplo revelador es la carrera de Medicina: en 1963, solo dos mujeres se titularon en la Universidad de Santiago; doce años más tarde, en 1975, la cifra se elevaba a 69, mostrando un avance tímido pero significativo hacia la igualdad de oportunidades en las aulas.

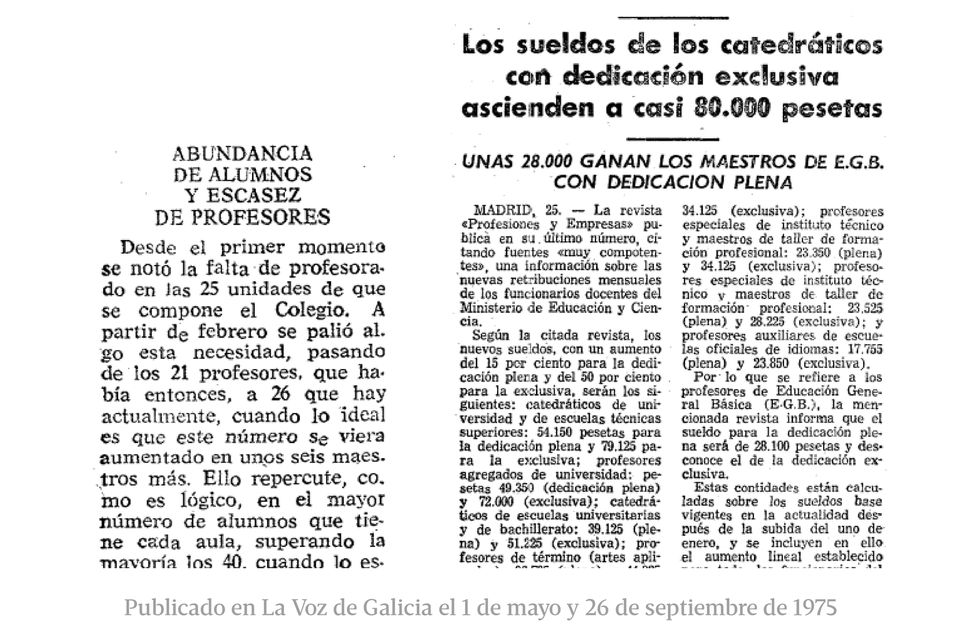

En 1975, la mayoría de los profesores trabajaban en centros privados: unos 19.000 frente a los 8.500 que enseñaban en la red pública. Aquel año, La Voz recogía cómo eran los sueldos de los docentes. Los que impartían clases en la EGB cobraban 28.000 pesetas al mes —unos 168 euros actuales—, mientras que los catedráticos podían llegar a percibir hasta 80.000 pesetas, equivalentes a 480 euros. No eran salarios especialmente bajos si se compara con el SMI, que por entonces era de 8.300 pesetas al mes.

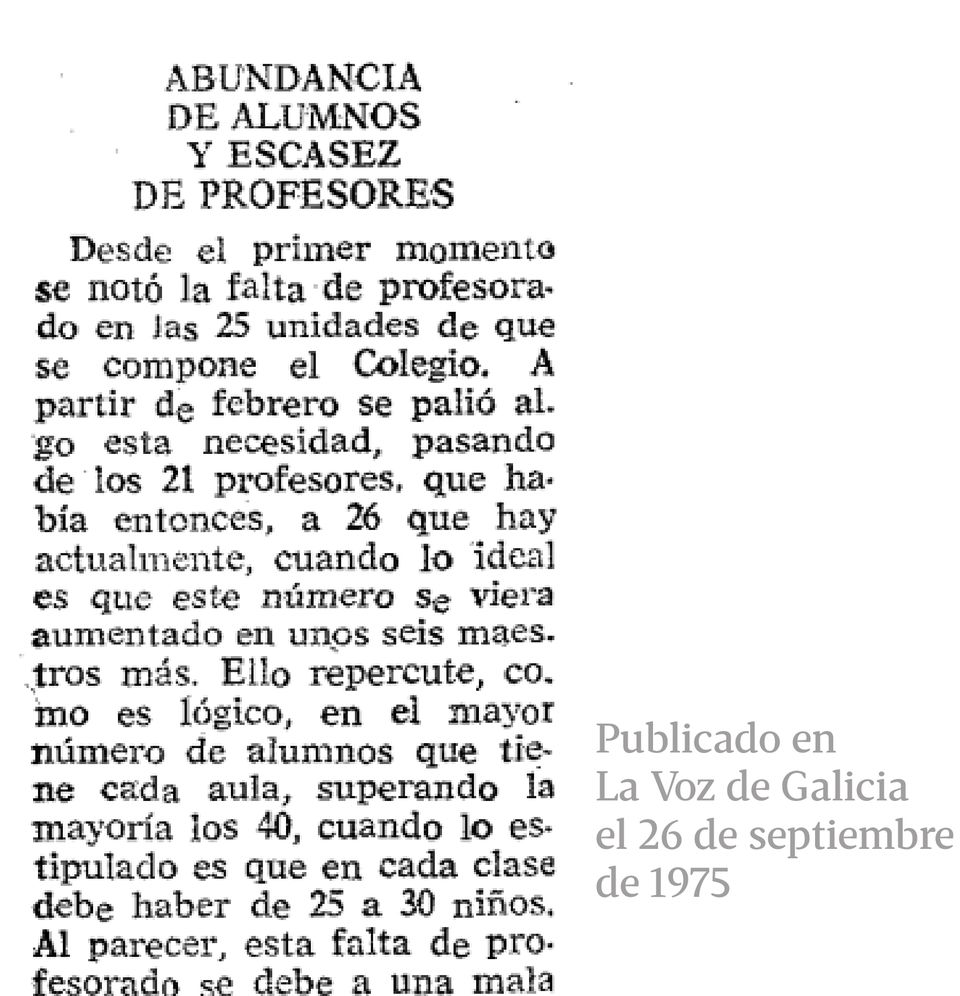

También por aquel entonces recogía este periódico una queja que aún persiste: «La abundancia de alumnos y escasez de profesores». La media lo dice todo: en 1975 había 37 niños por docente en preescolar, 28 en EGB y 17 en Bachillerato. Hoy, en cambio, la ley establece límites claros para cada etapa. En las aulas de hasta dos años no puede haber más de 13 niños por profesor; en las de hasta cinco años, 22. En Primaria el máximo es de 25, y en Secundaria y Bachillerato, 30.

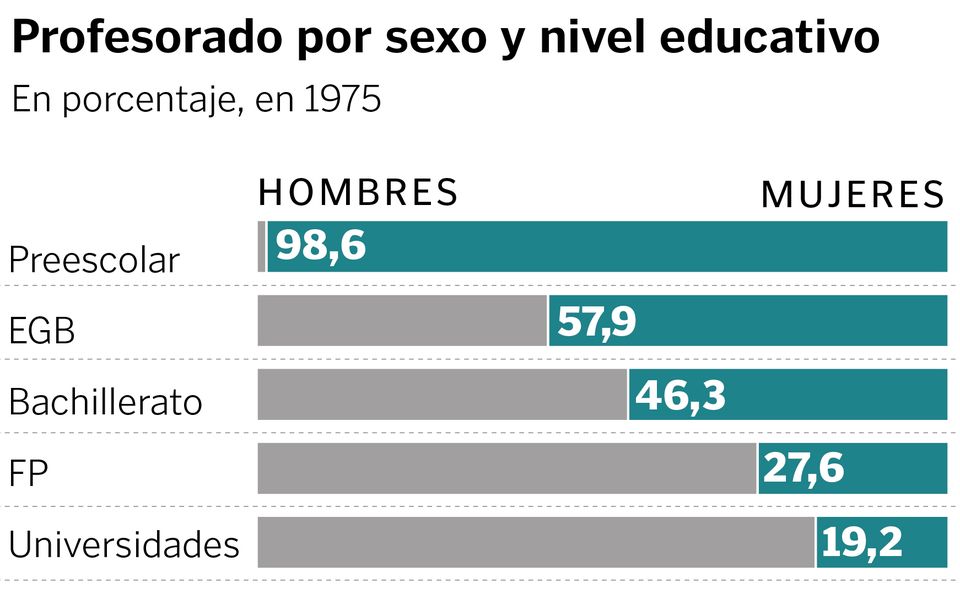

Por otro lado, las cifras muestran con claridad cómo estaba marcada la enseñanza por roles de género en 1975. En la educación preescolar, prácticamente todas las profesoras eran mujeres: representaban el 98,6 % del profesorado, mientras que los hombres eran apenas un 1,4 %. Esto reflejaba la idea de que el cuidado y la educación inicial eran responsabilidades casi exclusivas de ellas.

A medida que se subía en el nivel educativo, la proporción de hombres aumentaba. En EGB y Primaria, las mujeres seguían predominando, aunque de manera más equilibrada (57,9 % frente a 42,1 % de hombres). En Bachillerato y Secundaria, los hombres superaban ligeramente a las mujeres (53,7 % frente a 46,3 %), y la diferencia se amplía en la universidad, donde los hombres representaban más del 80 % del profesorado.

Este reportaje ha sido elaborado con información de las siguientes fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), artículo «Los cambios en la universidad española (1975-2025)», de María Fernández Mellizo-Soto publicado en la Revista de Educación, Universidad de Zaragoza y Hemeroteca de La Voz de Galicia.