Candela Antón, de actuar en Merlí a divulgar sobre antropología: «Rehúyo el concepto de naturaleza humana»

SALUD MENTAL

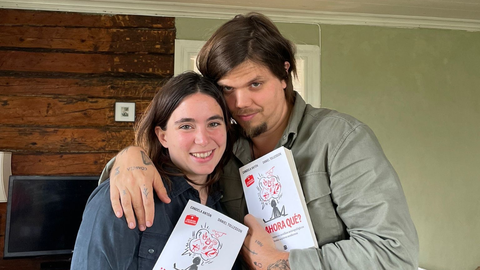

Antón, conocida desde su época de actriz por haber interpretado el papel de Berta Prats en la serie «Merlí», se ha formado en Antropología y ha publicado junto a su esposo, Daniel Tollesson, un libro sobre el tema

15 oct 2025 . Actualizado a las 11:38 h.«Hola, soy Candela Antón, tu antropóloga de confianza». Con esta coletilla comienzan los vídeos que la actriz y divulgadora de 31 años publica en redes sociales para los más de 650.000 seguidores que acumula entre Instagram y Tik Tok. Atrás quedan los tiempos en los que era conocida por interpretar el papel de Berta Prats en la serie Merlí. Hoy, se dedica a la compleja pero apasionante tarea de comunicar acerca de antropología, su carrera. Un campo que le ha dado la oportunidad de plantear preguntas acerca de nuestra especie y de cómo han ido evolucionando de manera conjunta nuestro organismo, nuestro entorno y nuestras comunidades a lo largo de miles y miles de años.

Junto a su pareja, el dramaturgo Daniel Tollesson, acaba de publicar ¿Y ahora qué? (Ediciones B, 2025), un libro que se define como un «manual de primeros auxilios antropológicos para homo sapiens modernos». La familia (ellos junto a su hija pequeña) abre a La Voz de la Salud las puertas de su hogar a través de una videollamada que atienden desde el salón de su casa en Suecia. Comenzamos hablando de cómo han llegado hasta aquí y, en el transcurso de la conversación, desentrañamos cómo hemos llegado, colectivamente, como humanidad, adonde estamos, y hasta dónde podríamos llegar.

—Tienen una carrera en la actuación. ¿Cómo han llegado a la divulgación sobre antropología?

—Candela. Siempre había hecho teatro y actuación. Pero justo cuando me tocaba elegir carrera, me enamoré. Daniel es director y desde su prisma me alentó a probar la actuación. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Después de actuar en Merlí, montamos una escuela de teatro con él y dábamos clases de creación actoral. Me empecé a meter en la teoría teatral y descubrí que es algo transversal a todas las culturas y que cada pueblo se aproxima al teatro de una forma diferente. Ese fue mi primer contacto con la variabilidad cultural. Luego trabajé en el pódcast Desenterrando el pasado y entrevisté a un paleoantropólogo. Y quise hacer lo que él hace.

—Mencionan en el libro que las conversaciones sobre antropología son frecuentes en su hogar. ¿Cómo es esa dinámica?

—Daniel. Las propias narraciones, en sí mismas, son muy culturales. Cómo narramos, de qué forma lo hacemos, hay algo muy antropológico en todo eso.

—C. Somos un buen dúo divulgativo, porque yo llego con mucha información y le pregunto a él cómo plasmarla para que sea trepidante. Para todo lo que hacemos siempre nos compenetramos.

—D. Al compartir una familia y un oficio, todo se mezcla. Ocio, trabajo y familia se diluyen.

—La crianza, maternidad y paternidad son temas que tocan en el libro. ¿Hemos evolucionado para criar de una manera diferente de cómo lo hacemos?

—C. Yo siempre rehúyo el concepto de naturaleza humana, porque se lo ha instrumentalizado mucho para encapsular a la gente en roles de género y de clase. Pero uno de los puntos fuertes de nuestra especie es que siempre hemos criado a los niños de forma colectiva, todo el grupo se vuelca en la crianza de los individuos porque nacemos crudos, con poca autonomía. Esta se va obteniendo a lo largo de mucho tiempo, comparado con otras especies, lo que nos lleva a ser muy vulnerables en esa primera infancia y todo el grupo debe protegernos para que podamos sobrevivir. El rol de género de que la mujer cría sola en casa y que el hombre va a trabajar fuera y trae el dinero mucha gente cree que viene de las cavernas, pero en realidad, es bastante reciente, después de la revolución industrial. A partir de entonces se ha dado este cambio que ha hecho que el peso de la crianza recaiga muchísimo en los padres.

—¿Cambiar este modelo podría beneficiar a los niños?

—C. Criar de forma colectiva nos beneficiaría a todos. En general, hay poca red de apoyo para padres y la gente se siente muy superada. Es complejo tener que hacer solos algo tan importante, porque hacia donde criemos a nuestros hijos irá la sociedad más adelante.

—D. No tenemos una estructura social construida para incluir a los niños. Nos molestan. Están relegados al parque. Como padre, acabas haciendo de muro de contención entre tu hijo y una sociedad que le exige que sea un adulto más. Se genera una disonancia, porque se espera que yo críe a mi hijo en el respeto pero como niño, la sociedad no lo respeta a él, no acepta la entropía propia de la niñez.

—Cooperación o competición, ¿cuál es la conducta predominante de la humanidad?

—C. Un sistema ideal sería el que integre ambas perspectivas. Por ejemplo, el deporte es una competición con unas normas determinadas que hacen que todo el mundo pueda desarrollarse. En teoría, esto permite que todos puedan disfrutar de competir y que hacerlo sea beneficioso para los implicados. El problema surge cuando se nos olvida la cooperación. Si nos pasamos el día compitiendo y nos destruimos, no podemos ayudarnos. Ahora bien, se suele pensar que cuando hay escasez de recursos, las personas tienden a competir. Pero los modelos empíricos generalmente muestran lo contrario y los ejemplos de la realidad, también. Cooperamos más para sobrevivir.

—¿Cuándo tendemos más a competir?

—C. He leído recientemente una investigación que demostraba que la guerra responde a la desigualdad. Las sociedades guerreras responden a un sistema que hace que las personas sientan que su única opción para desarrollarse es ir a la guerra. Esta es una dimensión, pero la pregunta es tan compleja que no se puede responder de manera definitiva.

—Hay una idea que aparece en la cultura y que recogen en el libro, que es que la humanidad nunca ha estado mejor que hoy. ¿Qué respuestas tiene la antropología para esa afirmación?

—C. La pregunta es para quién y desde qué punto de vista. Mucha gente dice que nunca ha habido tanta riqueza en el mundo. Sí, pero ¿en las manos de quién? El 1 % de la población acapara el 50 % de los recursos. Tendemos tanto a idealizar como a demonizar el pasado. Pero las cosas nunca son blancas o negras. Tanto pensar que vivimos en la mejor época de la historia como pensar que cualquier época pasada ha sido mejor son ideas que nos inmovilizan.

—D. Mi sensación es que esto también se dice en términos de comodidad. Ya no tenemos que ir a buscar agua a un pozo, abrimos el grifo y sale limpia. Pero esa comodidad es también una trampa y aspirar a ella nos inmoviliza. No todo tiene que ser cada vez más fácil, podríamos pensar mejor en repartir o en distribuir más que en hacernos nuestra propia vida más llevadera.

—C. Para vivir en sociedad hay que poder hacer cosas costosas, que no siempre son lo más fácil, pero que nos ayudan a construir comunidad. Es la diferencia entre el consuelo que puede ofrecer un amigo o el que ofrece un modelo de inteligencia artificial. Un amigo, si está a las tres de la mañana en tu casa consolándote cuando estás mal, probablemente, esté dejando de dormir para hacerlo. Se está esforzando para ayudarte. En cambio, ChatGPT no se está esforzando para darte la solución, por tanto, no construye malla social.

—¿Cómo es nuestra relación, como sociedad, con el error?

—C. Lo que hacemos con los errores nos configura culturalmente. En nuestra sociedad se busca la seguridad de que nunca cometeremos ese error, algo que es absurdo. La seguridad que deberíamos buscar es que cuando los cometamos, nos traten con deferencia. Desde el error también podemos construir, cohesionar.

—D. Esto también se vincula con la competitividad. En una sociedad competitiva, un error te deja atrás y es un riesgo muy grande cometerlo. En cambio, en una sociedad cooperativa, si te equivocas, los demás te ayudarán para resolverlo.

—En algunos capítulos del libro aparece Jana, un personaje joven que viene a representar a su generación. ¿Por qué han decidido incluirla?

—C. Jana es la personificación de una generación que con limones está haciendo limonada. Jana es una persona real que, en el libro, representa a su tiempo. Tendemos a tener muy poco optimismo respecto al futuro y a los jóvenes. Jana es un ejemplo de que podemos confiar en el futuro y que la humanidad se abre camino. Siempre habrá personas dispuestas a esforzarse por ser optimistas, algo que es muy difícil en los tiempos que corren, pero que es una parte que reside en todos nosotros. Es importante dejarla salir. No todo está jodido, no todo es imposible, hay muchas iniciativas y el optimismo puede movilizarnos hacia ellas.