1975, el año en el que llegó el color: así han cambiado Galicia y España 50 años después de la muerte de Franco

GALICIA

El país poco tiene que ver medio siglo después con el que asistió en blanco y negro a la retransmisión del entierro del dictador

16 nov 2025 . Actualizado a las 09:06 h.En 1975 España se llenó de color y no solo por el final de cuatro décadas de dictadura, a la que se le empezó a echar el cierre con la muerte de Francisco Franco. En medio de las negras sombras que ese mismo año dejaban los últimos fusilamientos del régimen, los catorce asesinatos que añadía ETA a su trágico currículo, la irrupción violenta del Grapo, la movilización social y laboral atravesadas por el abatimiento a tiros de un trabajador de Fenosa en Vigo y del sindicalista Moncho Reboiras en Ferrol, o el crimen múltiple del cortijo sevillano de Los Galindos, aun con todo ello, el color llamaba a la puerta de doce millones de hogares españoles y más de 600.000 que había en Galicia.

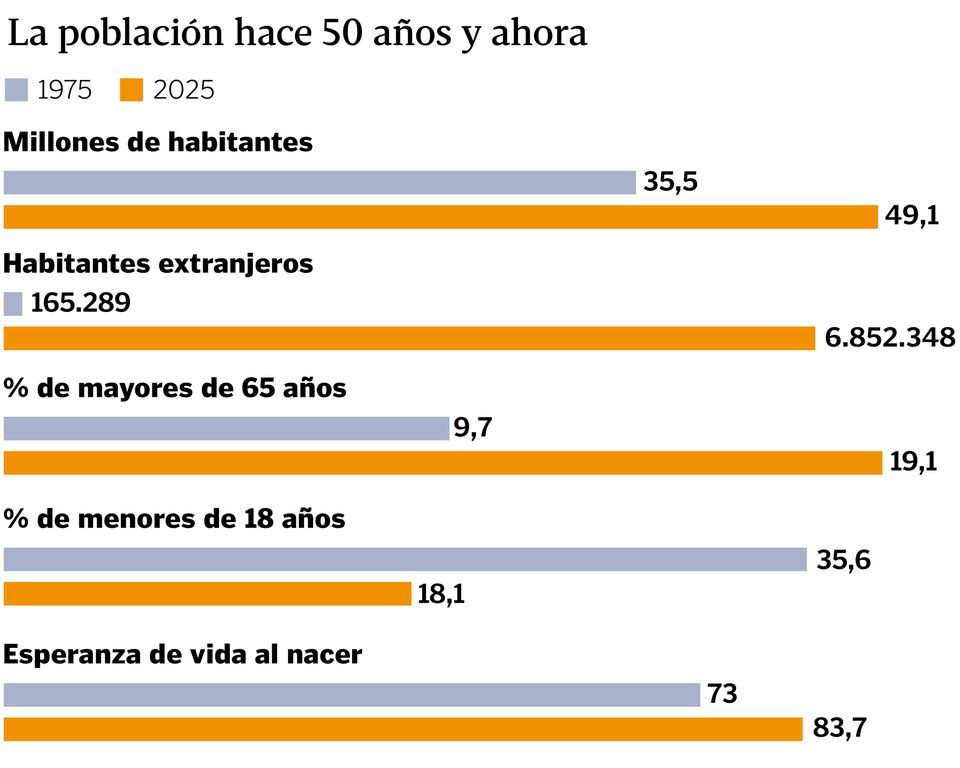

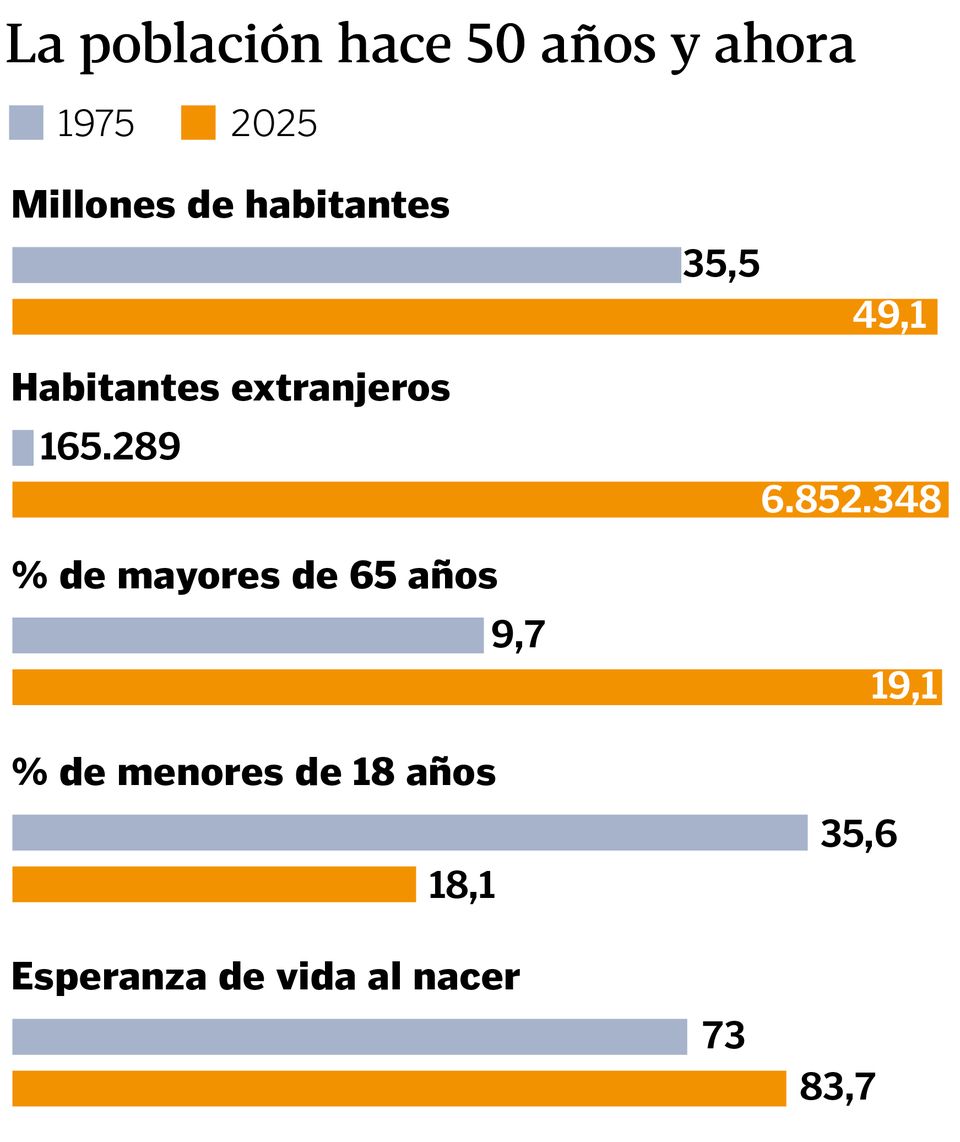

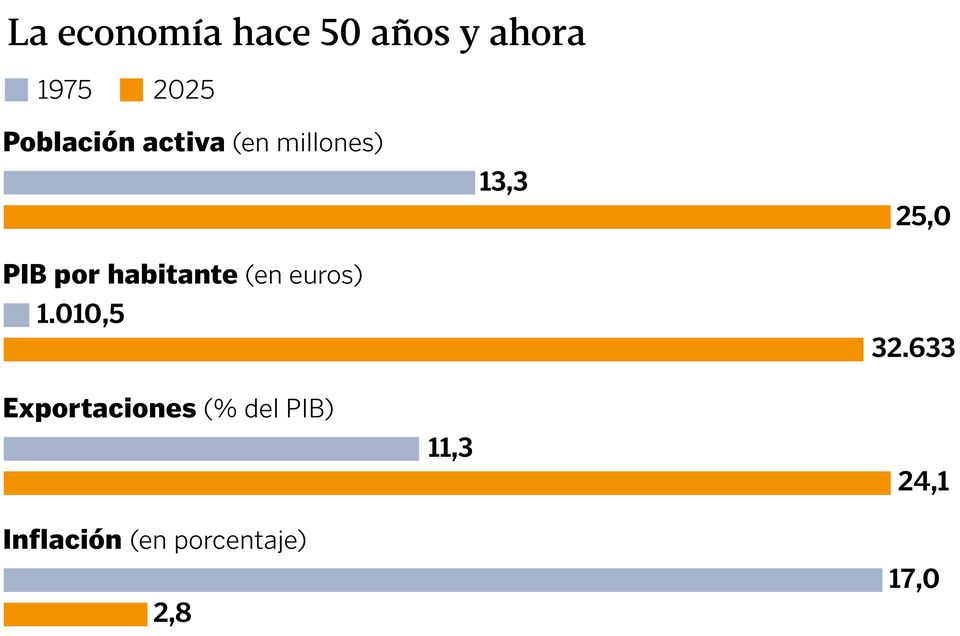

La modernidad en gama cromática se reflejó en el salto dado por una televisión que a todo color se ponía al alcance de la vista de 35,5 millones de españoles (ahora son casi 50) y de los, como hoy, 2,7 millones de gallegos. TVE duplicaba tímidamente hace justo 50 años su oferta con la segunda cadena. Heidi, Un globo, dos globos, tres globos, Los Picapiedra, o los recién estrenados programas musicales, de variedades se denominaban entonces, como Directísimo o Gente Joven, ponían a prueba las compras de los primeros aparatos con sistema PAL. Los de doce pulgadas rondaban las 10.750 pesetas, el equivalente a 64,61 euros para un país que se empezaba a acostumbrar a pagar a plazos el salto a una nueva época y estirar las 22.000 pesetas (132 euros) en las que se situaba el salario medio mensual. Eran unos 15.000 euros anuales ajustados a la evolución hasta hoy del IPC. El salario mínimo interprofesional rondaba las 8.400 pesetas (50,5 euros), veintitrés veces menos que el actual.

En una irónica técnica, el velatorio y entierro de Franco fueron retransmitidos en blanco y negro, pese a disponer TVE ya del sistema en color. El dictador falleció a los 82 años en un momento en el que la esperanza de vida en España se estancaba en los 73, casi once menos que en este momento. Con 90 o más años había en todo el Estado solo 8.867 personas y hoy son casi 700.000.

España ha cambiado tanto que las estadísticas oficiales contabilizaban entonces por edades año a año a la población hasta un último epígrafe para los de «85 y más años». Esa última línea se reserva ahora para los de «104 y más».

Los mayores de 65 años no llegaban al 10 % de la población y en este primer cuarto del siglo XXI son diez puntos más. Los menores de 18, en cambio, eran al morir Franco más de un tercio del país, actualmente apenas suponen el 18 %.

Como para todas las dictaduras, la natalidad se trataba como una herramienta laboral y muestra de progreso. El Día del Padre se elegía a las parejas más prolíficas del país y se las retrataba en el palacio de El Pardo junto al dictador. Un matrimonio de labradores de Almería que acababa de tener su vigésimo hijo fue el último en ser agasajado por Franco antes de morir. En aquella España de 1975 nacieron casi 670.000 niños, más del doble de los que ven la luz ahora.

La maternidad se estrenaba, por término medio, a los 25,2 años frente a los 31,5 de esta década. La media de hijos era casi de tres por mujer, y ahora solo la llegada de extranjeros permite que la cuenta se quede en 1,1. Por cierto, sin pasaporte español únicamente había 165.000 personas, una ínfima parte de los cerca de siete millones actuales.

El mestizaje de hace cinco décadas tenía mucho que ver con los coletazos del colonialismo. Durante el franquismo el país perdió el Protectorado de Marruecos, Ifni y Guinea Ecuatorial. Aun así, España era 264.000 kilómetros cuadrados más extensa. Pero Marruecos promovió la Marcha Verde sobre la entonces provincia española del Sáhara Occidental y acabó con el colonialismo hispano a menos de quince días del final del dictador.

De regiones a autonomías

La división territorial no cambió para Galicia ni con el franquismo ni después de él. Pero la España de 1975 pasó de estar compuesta por 15 regiones más el Sáhara a las 17 autonomías y dos ciudades autónomas después.

Con Franco se fue aquella división, que se recitaba en los colegios con un soniquete inconfundible, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva (donde se integraba la provincia de Madrid), León y Murcia acabarían viendo alterada su composición y denominación.

Aunque no el territorio, lo que sí ha cambiado, para reducirse, es el peso demográfico de Galicia en el conjunto del Estado. El último cuarto del siglo XX lo encaró representando al 7,9 % de la población de España, aún incluida la del Sáhara. Hoy, es el 5,5 y la traducción de ese efecto se concreta en ser la comunidad que más escaños ha perdido en el Congreso de los Diputados.

El volumen de población activa no ha seguido la misma evolución estatal tampoco. El conjunto de España pasó de 13,3 millones a 25 y en Galicia vuelve a ser de 1,1 millones.

La crisis del petróleo de 1973 frenó en la recta final del siglo pasado la sangría migratoria que vivió Galicia y que hacía evidente la incapacidad de su economía para sostener a toda su población, aún notablemente ruralizada y carente de la inversión social necesaria, hasta el punto de que en los años setenta el Estado intentó corregir parte del desequilibrio con un plan regional específico del Ministerio de Educación, al no alcanzarse los baremos medios del país.

Los universitarios

En el curso universitario de 1974-75, el alumnado universitario gallego era de 15.363 estudiantes atendidos por 355 profesores antes de la disgregación entre los colegios universitarios urbanos. En este invierno hay matriculados casi 35.000 jóvenes en las tres universidades de la comunidad. En el conjunto del país se pasó de menos de medio millón a aproximarse a dos actualmente.

Lo más probable es que entre los estudiantes de aquellos años los nombres repetidos fueran los más frecuentes en el país, como Antonio y Manuel o María del Carmen y María. Los padres de hoy optan por Hugo y Mateo, o Lucía y Sofía, con la variante añadida de Martín y Noa en Galicia.

Hablando de nombres, la radionovela Simplemente María arrasaba en aquel tardofranquismo con 501 capítulos de una hora en los que se vendía que el esfuerzo daba sus frutos y que una sirvienta analfabeta podía llegar a ser una modista exitosa, si recibía las enseñanzas precisas por parte del hombre adecuado, los que hasta el final de la dictadura daban el visto bueno a los contratos de trabajo de sus mujeres, o las representaban en cuentas bancarias.

El trasvase del campo a la ciudad dejaba el peso del sector agrícola de 1975 en un 16,9 % del PIB (hoy es del 2,3); la industria crecía hasta un 31 % (quince puntos menos ahora), y el turismo en el que España comenzaba a poner todas sus fichas como prueba del algodón de la modernidad atraía a 27 millones de personas. 76 llegan ahora a la España de 50 años después de Franco.

Galicia se hizo más atlántica y urbana siguiendo el trazado de la autopista

Cuando Francisco Franco firmó en el pazo de Meirás en 1973 el real decreto de concesión de la Autopista del Atlántico, sentó las bases para que Galicia se escorase definitivamente hacia su fachada atlántica. En torno al único vial de pago que existió durante catorce años en la comunidad hasta que se abrió el primer tramo de la autonómica A Coruña-Carballo, se fueron asentando las nuevas industrias y empresas, arrastrando una emigración interior que ya venía encaminándose hacia los siete polos urbanos.

Las cuatro localidades que multiplican por tres la población que tenían a principios de los años setenta se encuentran junto a la AP-9 o en sus inmediaciones: Oleiros, Cambre, Ames y Culleredo. Y entre las siguientes veinte que más han crecido en Galicia desde entonces hay otra docena de localidades servidas por su principal vial.

El interior, en especial la provincia de Ourense, ha visto teñir sus censos de números rojos. Hasta 130 municipios han perdido desde los años setenta más del 50 % de su población, dinámica que ejemplifica el concello de A Teixeira: perdió 1.652 habitantes en medio siglo y solo le quedan 339.

En ese tiempo, A Estrada se quedó fuera del top 10 municipal, Ferrol bajó del tercer al séptimo puesto del ránking, A Fonsagrada descendió 92 posiciones, Nogueira de Ramuín 105 y A Veiga 110. Ourense, que vive una concentración marcada hacia sus grandes cabeceras, ha visto subir a San Cibrao 148 puestos y a Barbadás 168 en una Galicia desequilibrada poblacionalmente.