Pilar Ferreiro, su marido padece alzhéimer: «Creo que no es consciente de que lo padece»

ENFERMEDADES

Pablo Muelas, que tiene 66 años, fue diagnosticado hace unos meses después de que sus «despistes» aumentaran

21 sep 2025 . Actualizado a las 15:04 h.Pablo Muelas siempre ha sido despistado. Lo confiesa su mujer, Pilar Ferreiro, que recuerda cómo, hace un año, esos pequeños olvidos fueron a más. Al matrimonio siempre le gustó mucho viajar y lo hicieron en muchas ocasiones, tanto solos como con sus dos hijas. Por eso, cuando cumplió los 65 años —ahora mismo tiene 66— y se jubiló, después de toda una vida trabajando como conserje, Pablo aprovechó para hacerlo él solo. «Se fue en tren a ver a sus hermanos y ahí nos dimos cuenta de que algo pasaba porque tuvo algunos percances», cuenta Pilar. «Mi cuñado, que estuvo con él, me dijo que le estaba recordando a su madre, que había padecido alzhéimer, pero yo, como él siempre fue así de olvidadizo, se lo achacaba a que ya tenemos una edad», añade. Con todo, sus alarmas también se encendieron cuando Pablo, en el viaje de vuelta a casa, la llamó para avisarle de que se había bajado en la estación de Ourense en lugar de en la de Santiago.

La confirmación

Primero acudieron al médico de cabecera y este, les derivó al Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Santiago. En diciembre del año pasado, tras una exploración clínica y un análisis de sangre, les confirmaron que se trataba de alzhéimer. «Lo llevaba un poco masticado, pero recuerdo el momento con mucha tristeza porque tenía la esperanza de que fuese otra enfermedad con mejor pronóstico», dice emocionada Pilar. Pablo lo llevó mucho mejor o por lo menos, eso parece. «Creo que no es consciente, que no sabe que padece alzhéimer. Supongo que en su mente, algunas veces, sí se da cuenta de que pasa algo, pero nunca lo verás diciéndole a amigos o familiares que está enfermo».

En estos últimos meses, Pilar no ha notado una gran evolución de la enfermedad. «De momento, solo veo que tiene confusiones. Igual te dice que tiene tres hijas y cuando le preguntas los nombres, claro, menciona las dos que son». Se le suma la repetición de ciertos pensamientos y acciones. «Por ejemplo, ahora está empeñado en que quiere comprar una televisión más grande. Yo le digo que para qué, si la que tenemos nos llega de sobra. Y a cualquier sitio que va, si cenamos en casa de unos amigos, pues se lleva un metro y la mide (ríe). Al igual que le apetece ir a tomar un café con algún familiar que vive en Madrid, porque no es consciente de la distancia que hay», describe. También ha perdido la orientación espacial en calles que para él han sido familiares. Pero ahora mismo, Pablo es autónomo para realizar acciones de su día a día. «Ha perdido un poco de destreza, pero hay días que está mejor y otros peor».

Esposa y cuidadora

La vida de Pilar también ha cambiado con el diagnóstico de Pablo. Ella no es paciente, pero ha dejado su trabajo para poder cuidar a su marido. «Era dedicar mi sueldo a una persona que estuviese pendiente de él o hacerlo yo. Pero mi plan de futuro no era este, era seguir trabajando y llevando una vida más normal», relata. Según apunta la Federación Alzhéimer Galicia, una sola persona cuidadora principal invierte una media de 60 horas semanales. El 27 % considera que su vida profesional se ha resentido y un 11 % tuvo que dejar su trabajo.

Desde el primer momento, el matrimonio se puso en contacto con la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea). «La conocía desde hace más de veinte años porque mi madre tenía demencia. Solo que nunca se la llegaron a diagnosticar porque el cáncer se la llevó antes». Así, Pablo acude a terapia ocupacional tres días a la semana, durante dos horas. «Hace ejercicios de memoria y le ayuda a socializar. Creo que es lo que mejor le va a él en este momento».

A día de hoy, Pilar confiesa tener varias preocupaciones. Una de ellas ya la está viviendo, que es hacerse cargo de todas las tareas que, hasta ahora, gestionaba su marido. «Todo el ‘‘papeleo’’ que llevaba Pablo, ahora me tengo que encargar yo. Es como un doble trabajo: estar pendiente de él y todo lo que la enfermedad nos acarrea». En este sentido, ella lamenta no recibir más información por parte de las administraciones. La otra, aunque todavía no ha llegado, también le inquieta. «Me da miedo no saber qué pasará con él, cuáles son los siguientes pasos de la enfermedad». Y que cuando esta avance, ella pueda contar con los recursos para afrontarlo. «Si yo no puedo llegar a cuidarlo bien en casa, que él pueda estar bien en una residencia, aunque me duela hasta pronunciarlo, pero eso también implica pagarlo». Ante la imposibilidad de despejar esas dudas, Pilar solo tiene un deseo: «Espero que sea un futuro lejano».

La radiografía actual del alzhéimer: «Hay que ser sinceros, todavía no conocemos la causa exacta de la enfermedad»

Cinthya Martínez

Más de 800.000 personas padecen alzhéimer en España, 100.000 en Galicia, aproximadamente. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de un 65 % de los casos son mujeres y un 90 % de ellos, tienen más de 65 años. Una gran parte acudió por primera vez a consulta por pérdidas de memoria. Esa suele ser la principal señal de alarma. «Hechos biográficos recientes de los últimos días o incluso horas. Y se producen porque la enfermedad suele afectar inicialmente a una estructura del cerebro que se llama el lóbulo temporal medial, una región que contiene el hipocampo. Así, el paciente puede tener una memoria estupenda de cuando se casó, pero no sobre lo que hizo ayer», explica David Pérez, miembro del grupo de estudio de Conducta y Demencias de la SEN. Detectarla en esas fases tempranas sigue siendo una de las prioridades en el abordaje de esta enfermedad, al igual que contar con tratamientos específicos para tratarla. En ambos caminos han existido grandes avances, sobre todo en los últimos años. Pero en el horizonte aún hay una pregunta muy importante sin responder: ¿cuál es la causa exacta del alzhéimer?

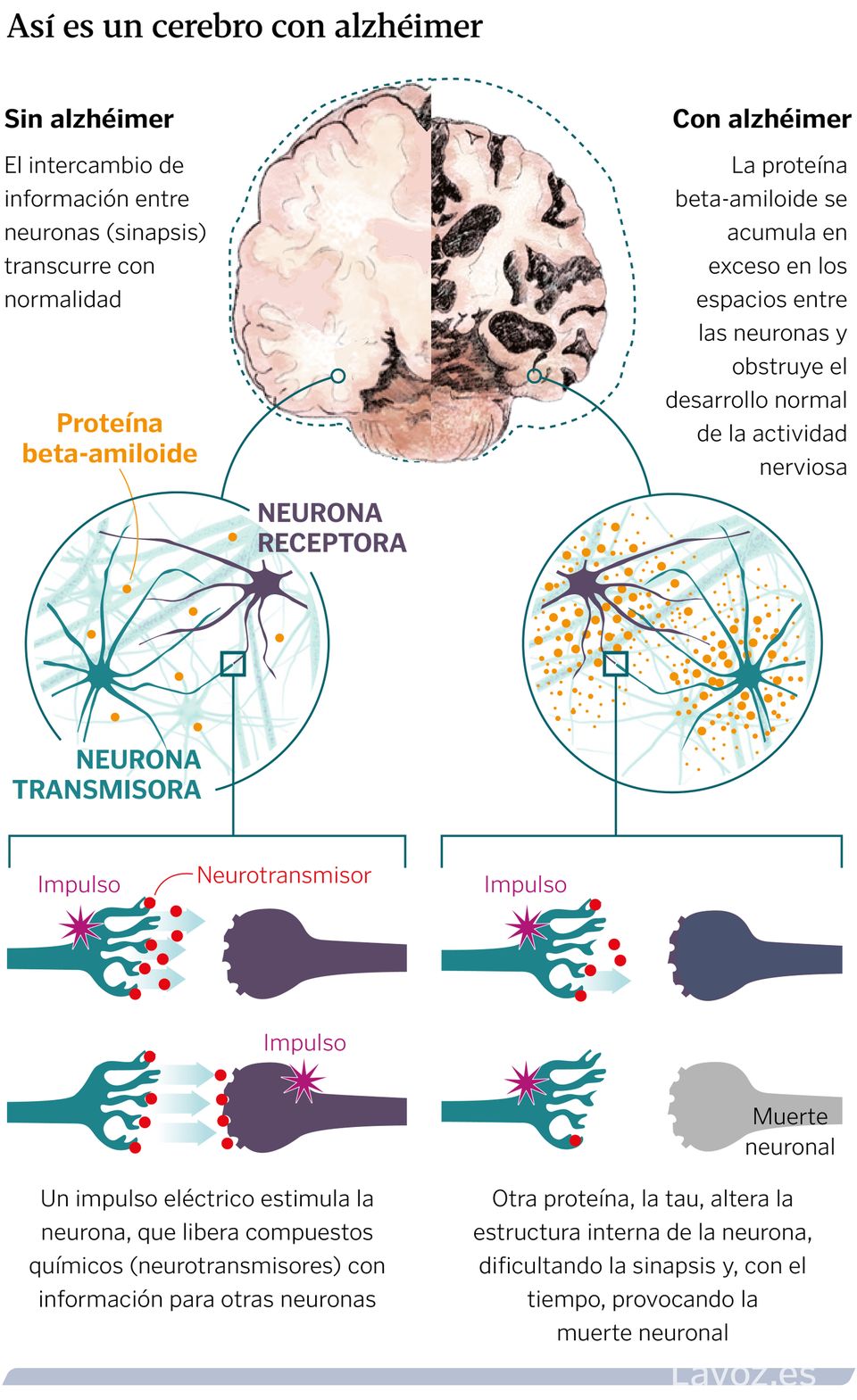

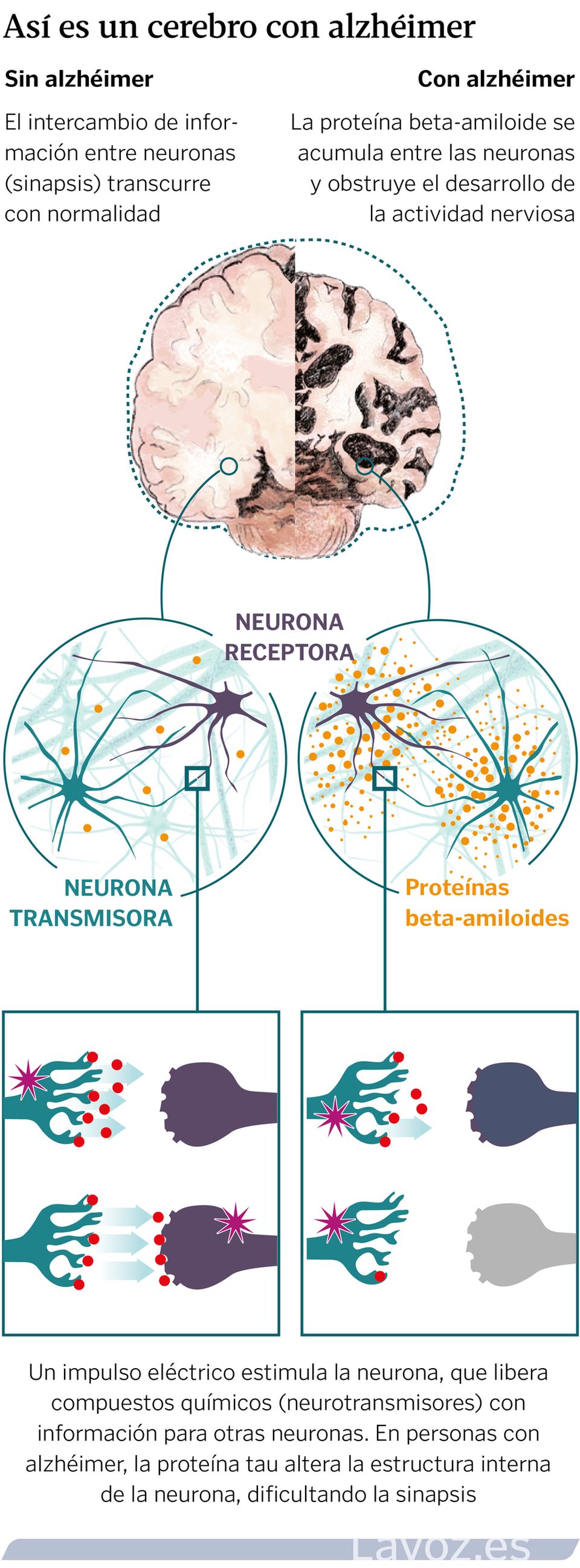

«Hay que ser sinceros, todavía no la conocemos», confiesa Pérez. Lo que sí se sabe es el papel clave de unas proteínas que se acumulan en el cerebro. «Entre ellas, la beta-amiloide y la tau», añade el doctor. La primera se acumula en placas extracelulares tóxicas y la segunda en ovillos neurofibrilares. Ambas provocan la disfunción y muerte de las neuronas, contribuyendo al deterioro cognitivo del paciente. «Pero todavía no sabemos cómo aparecen y qué papel juegan, porque la amiloide ya hemos descartado que sea la causante al 100 %. Si fuese así, las terapias que la tienen como protagonista deberían curar la enfermedad y no es el caso». Sí mejoran el pronóstico, pero no revierten el proceso neurodegenerativo.

La causa última se desconoce, pero se han estudiado y confirmado numerosos factores de riesgo que influyen en poder desarrollar alzhéimer. La doctora Celia Pérez, neuróloga especializada en demencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y vocal de las mismas en la Sociedade Galega de Neuroloxía, los divide en aquellos que son modificables y los que no. Entre estos últimos, el principal es la edad. «La probabilidad de padecer alzhéimer aumenta de manera exponencial a partir de los 65 años y es muy frecuente a después de los 85, cuando se calcula una de cada tres personas lo van a sufrir», expresa. Al igual que el sexo, siendo más frecuente en el femenino, y la genética.

Entre los factores de riesgo que sí tienen que ver con nuestro estilo de vida se encuentra la salud cardiovascular, como padecer diabetes, hipertensión y dislipemia; el sedentarismo, la dieta, y el consumo de tóxicos como tabaco y alcohol. El aislamiento social, la depresión y el insomnio también pueden influir en el desarrollo de la enfermedad. Por la contra, la educación formal protege la reserva cognitiva.

Un diagnóstico precoz

La SEN estima que desde que se dan los primeros síntomas hasta que se obtiene el diagnóstico pueden transcurrir dos años. En consecuencia, en nuestro país, más del 50 % de los casos que todavía son leves están sin diagnosticar. «Hasta ahora confirmábamos la enfermedad con la clínica, basándonos en los síntomas. Nos podíamos apoyar en pruebas de imagen, resonancia o PET (Tomografía por Emisión de Positrones), pero no teníamos la certeza que da un cerebro al microscopio cuando la persona ha fallecido», sostiene Celia Pérez.

Por eso, se han investigado de forma intensa (y se sigue haciendo) biomarcadores lo más certeros posibles de que en ese cerebro se está desarrollando alzhéimer, con el depósito de proteína amiloide y tau. Hasta hace poco solo era posible a través de una punción lumbar. «Lo cual implica hacerle al paciente un procedimiento invasivo que no siempre es bien tolerado. Y en el caso de la PET, es una prueba de medicina nuclear que, además de costosa, no siempre es accesible», comenta la doctora. Frente a eso, se buscaba la posibilidad de obtener un biomarcador en sangre. «Y parece que por fin lo hemos conseguido», anuncia. «Se le conoce como p-tau217 y es una variante de una proteína que tienen las personas con enfermedad de Alzheimer en su cerebro. Se puede detectar en sangre e indica que en ese cerebro se está desarrollando esta patología: se ha empezado a depositar la proteína amiloide y a dañar las neuronas», explica.

La neuróloga confiesa que este tipo de prueba ya se encuentra disponible en algunos centros de nuestro país, incluido el Chuac, donde ella ejerce. Con todo, apunta a la principal limitación: «Desde que el proceso empieza hasta que aparecen los síntomas pueden pasar diez años o más. A día de hoy esta proteína la podemos medir, pero en personas que pasan por nuestra consulta y que tienen síntomas». José María Prieto, jefe del servicio de Neurología del Hospital Clínico de Santiago (CHUS), confirma que «aunque no está establecido dentro de la estructura asistencial, ya contamos con esta prueba y algunos estudios incluso afirman que nos podría adelantar el diagnóstico quince años».

«Desde que el proceso empieza hasta que aparecen los síntomas pueden pasar diez años o más»

La evolución

La neurodegeneración va evolucionando por el cerebro, extendiéndose a otras áreas. «Ahí el déficit de memoria se hace más intenso y pueden empezar con problemas de lenguaje, como no encontrar la palabra exacta, no comprender o incluso repetir frases», describe el doctor Pérez. También pueden aparecer alteraciones en la orientación espacial, dificultades para reconocer calles que, en su día, eran familiares. «Al igual que síntomas neuropsiquiátricos, como irritabilidad, apatía, agitación o incluso agresividad», amplía. Sin embargo, el neurólogo remarca la individualización de cada paciente. «Hay casos atípicos, hasta un 10 o 15 %, que pueden empezar con síntomas que no son pérdidas de memoria, como trastornos del lenguaje, dificultad para expresarse o de orientación, incluso de comportamiento, como desinhibición o agitación».

De esta forma, podrían mencionarse varias fases de la enfermedad de Alzheimer. Una preclínica en la que ya se dan cambios en el cerebro, pero que cursa sin síntomas. Una predemencia, donde se produce un deterioro cognitivo leve y aparecen los primeros fallos de memoria y, cuando los olvidos se hacen más evidentes, se puede hablar ya de una demencia leve. En el momento en el que se requiere ayuda para tareas simples, existe dificultad para reconocer personas o hay desorientación, empieza la fase de demencia moderada a grave, por la que el paciente transita hasta el final de la vida.

Los retos

El diagnóstico precoz resulta fundamental desde el punto de vista médico. Sobre todo, con la aprobación de los nuevos fármacos que llegarán a nuestro país. «Tengo la esperanza de que supongan un antes y un después, porque podrán mantener a los sujetos en fases precoces durante más tiempo, con la mejor calidad de vida posible», opina la neuróloga del Chuac. Pero no todos podrán optar a ellos. Además de aquellos que ya se encuentren en fases más avanzadas de la enfermedad, del lecanemab también quedan excluidos los que cuenten con dos copias del gen APOE4, ya que su presencia puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir efectos secundarios graves, que incluyen inflamación y sangrado en el cerebro. «Ahora que tenemos los medios para diagnosticarla de forma precoz, el siguiente objetivo es poder cronificar la enfermedad. Estos dos fármacos serán una ventana, pero estoy seguro de que en pocos años asistiremos a un desarrollo enorme de la investigación. En este momento, hay otros 300 fármacos en estudio, con distintas dianas», revela el jefe de Neurología del CHUS.

Asimismo, todos los profesionales consultados remarcan que el alzhéimer es una enfermedad sociosanitaria que requiere un abordaje desde múltiples disciplinas. Celia Pérez recalca la necesidad de poder contar con unidades multidisciplinares «para dar la mejor de las atenciones, con trabajadores sociales, psiquiatras y neuropsicólogos, donde podamos trabajar codo con codo». Por su parte, Prieto, menciona: «No hablamos de miles de pacientes, sino de familias, porque tampoco podemos olvidarnos del papel de los cuidadores».

El lecanemab y el donanemab: dos fármacos prometedores, pero no para todos los pacientes

Hasta ahora, los fármacos que se recetaban al paciente con alzhéimer estaban destinados a aliviar síntomas cognitivos que provoca la enfermedad, como los inhibidores de la colinesterasa y la memantina, pero no que ralentizaran el deterioro. «Sin embargo, como se había demostrado que se deposita la proteína amiloide entre las neuronas, formando placas, se diseñaron unos fármacos destinados a limpiar o impedir que se formasen esas masas», explica la neuróloga del Chuac. Ese es el mecanismo de acción de dos fármacos que funcionan como anticuerpos monoclonales.

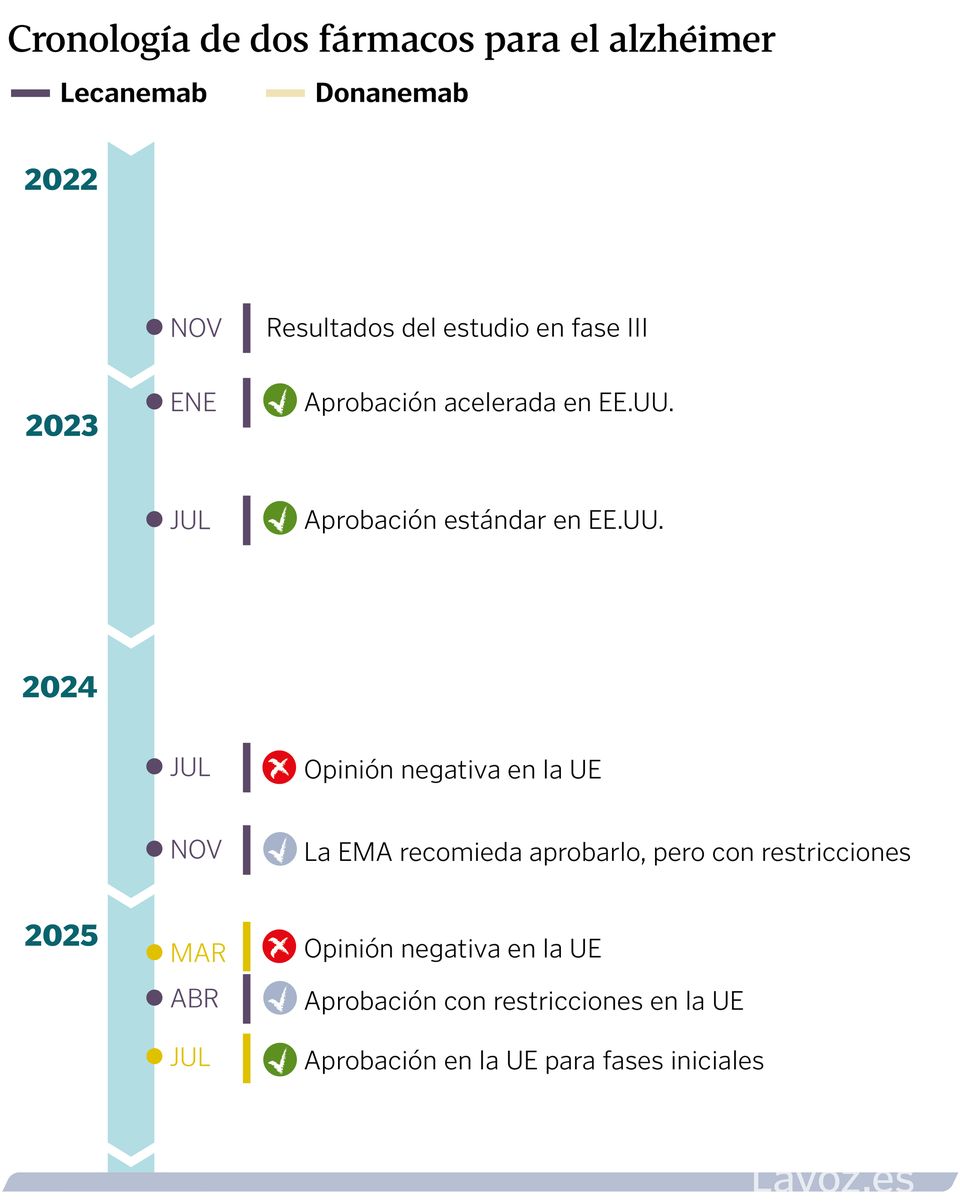

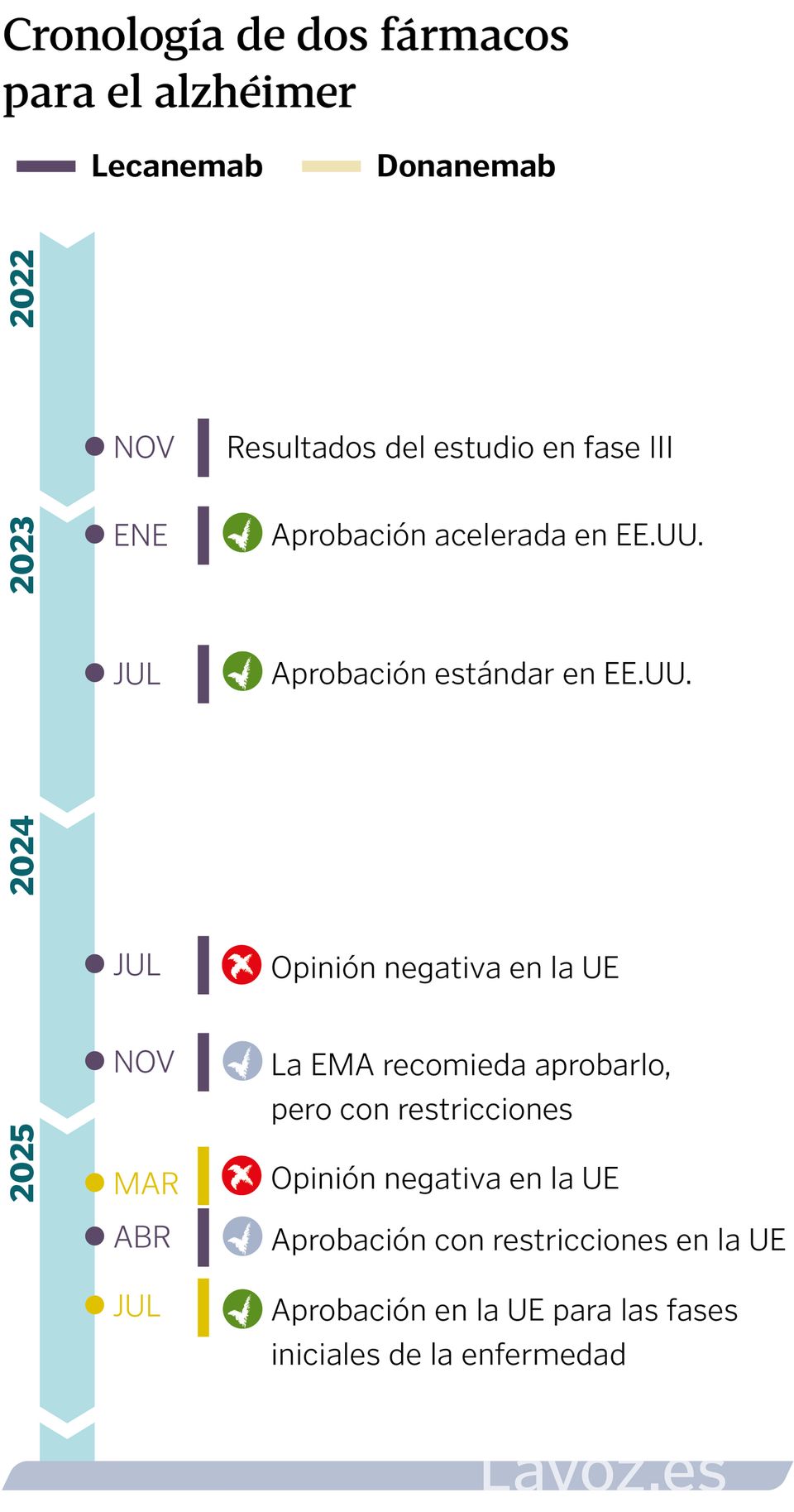

Dicho así parece sencillo, pero el camino hasta su aprobación no ha sido tan fácil. Mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el lecanemab en el 2023 y el donanemab en el 2024, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) fue más cauta. Recomendó en julio del año pasado no conceder la autorización comercial a lecanemab, si bien a los cuatro meses, cambió de opinión: tras revisar nuevos datos, los beneficios superaban a los riesgos. En abril de este año, emitió su autorización comercial y en julio, le siguió donanemab (son de diferentes casas comerciales).

Así, se inicia el proceso de evaluación para integrarlo en los sistemas de salud pública. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios será la encargada de establecer las condiciones de financiación y uso de los fármacos. «Ralentizan en torno a un 30 % la velocidad de progresión de la enfermedad, pero no la curan. El paciente no mejora de los fallos cognitivos que ya tiene. Además, están indicados en fases tempranas», matiza. De ahí la importancia del diagnóstico precoz de los pacientes.